Galerie de portraits. Entretien avec Héloïse Werner, compositrice.

Entretien

Du haut de l’échelle, la jeune compositrice Héloïse Werner nous invite à découvrir Close-Ups, sa toute dernière œuvre pour soprano et violon, qu’elle interprétera au cours du concert d’ouverture du Festival Présences. Elle y dessine les portraits de quatre personnages, qu’elle incarne tour à tour aux côtés d’Hae-Sun Kang. Du sentiment de «libération» à chanter ses propres pièces, à son projet de one-woman-show à mi-chemin entre le film et l’opéra, la jeune franco-britannique a plus d’une idée en tête.

Héloïse, vous retrouvez aujourd’hui la Maison Ronde, dans laquelle vous avez chanté tant d’années pendant votre adolescence : qu’est-ce qui vous y avait poussée ?

Ma mère était musicienne professionnelle, mon père musicien amateur (il est mathématicien), et j’ai commencé la musique par le violoncelle à 4 ans. À l’âge de 11 ans, je suis allée écouter la Maîtrise de Radio France dans l’Opéra-Bouffe Placide ou la vie extraordinaire de Placide Robinier, chef cuisinier de Julien Joubert, et ça m’a donné envie de rejoindre ses rangs. J’ai adoré tout mon parcours à la Maîtrise. Notre chef de chœur, Toni Ramon, a été une personne très importante pour moi.

Comment cette expérience a-t-elle nourri votre imaginaire de compositrice ?

D’abord, nous avons chanté de nombreuses pièces contemporaines : un de mes premiers concerts a été consacré à une création de Thierry Machuel, dans le cadre de Musique Nouvelle en Liberté. Je me souviens avoir beaucoup aimé chanter les œuvres que Bernat Vivancos avait composées pour nous, de même que celles d’Isabelle Aboulker ou de Graciane Finzi. Quand on est adolescent, on ne se rend pas compte de ce que cela représente, mais je prends aujourd’hui conscience de la chance incroyable que j’ai eue de vivre ces moments, qui m’ont beaucoup enrichie et m’ont donné le goût de la composition. La Maîtrise organisait aussi chaque année un concours de composition, dont le prix était d’avoir sa pièce créée par la Maîtrise elle-même — concours que j’ai remporté deux fois. La première fois, j’avais 14 ans, avec une pièce intitulée Métrofolitain.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette œuvre de jeunesse ?

Ce n’est pas mal pour une compositrice de 14 ans ! Ça reste assez simple, mais je me souviens que je m’étais beaucoup amusé à composer des contrepoints assez joyeux. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir à la chanter. Ce qui est assez amusant, c’est qu’on trouve là en germe des aspects qui sont toujours très présents dans ma musique : la mélodie est une rengaine, difficile à se sortir de la tête, et, comme son titre l’indique, l’imaginaire de la pièce témoigne déjà d’une certaine légèreté humoristique.

Vous résidez aujourd’hui en Angleterre : pourquoi ?

En tant que musicienne, je n’ai jamais été intéressée exclusivement par la composition : j’ai toujours aimé chanter et jouer du violoncelle. Et mes centres d’intérêt dépassent même largement la musique : j’aime les sciences par exemple, et je voulais pouvoir étudier dans un cadre qui me permettrait de combiner tout cela, de faire un peu de tout, mais toujours dans un milieu académique stimulant. Chose difficile à réaliser en France.

Il se trouve que l’une de mes très bonnes amies au sein de la Maîtrise est Joséphine Stephenson, de quelques années mon aînée. Comme moi également violoncelliste et compositrice, elle ne voulait pas d’études trop spécialisantes. Étant à moitié anglaise, elle était allée étudier à Cambridge et m’a conseillé de l’y rejoindre. J’ai tenté, j’ai été prise, et, plus tard, j’ai commencé là-bas ma carrière. Pour l’anecdote, je suis toujours très liée avec Joséphine, dont je chante régulièrement les pièces — et je la retrouve à l’affiche de ce concert de l’Ensemble intercontemporain dans le cadre du Festival Présences* !

Quel regard portez-vous sur la scène musicale contemporaine britannique ?

Ce que j’aime beaucoup ici, c’est la variété des styles, des musiciens, et le joyeux mélange que cela produit. Il n’y a pas ici une voie royale, une seule manière de faire qui soit reconnue par les pairs. C’est moins académique, plus libre. Cela me convient bien, car je n’ai jamais le sentiment de devoir me conformer à une norme. C’est ainsi que j’ai pu bâtir ma carrière en gardant ma liberté. Cette liberté se retrouve dans l’aspect économique des productions. En l’absence de subventions étatiques, chaque projet est l’occasion d’aller trouver des sponsors, de candidater à des bourses allouées par des fondations privées. D’un certain point de vue, quand on n’a pas besoin de l’imprimatur des tutelles, les attentes sont moins précises et les projets plus faciles à monter. Les initiatives privées permettent d’organiser, de composer et d’être rémunérée, même si c’est parfois un peu le parcours du combattant. En comparaison, mon expérience est qu’on a plus de temps pour répéter en France.

Vous êtes à la fois soprano et compositrice : comment ces deux pratiques se nourrissent-elles mutuellement ?

Tout est lié, évidemment. D’un point de vue strictement biographique, j’ai commencé par le chant — en chantant notamment des œuvres contemporaines — avant de commencer, de façon assez organique, à composer, d’abord pour moi-même. D’un point de vue pratique, j’essaie toujours de jongler avec les deux. J’organise mon planning très en amont, par blocs. Si j’ai un gros programme à chanter, je laisserai un peu la composition de côté et si j’ai une grosse commande à honorer, je travaillerais moins la technique vocale — je peux alors laisser reposer ma voix, sans perdre véritablement en agilité. Ce serait sans doute plus gênant si j’avais choisi le violoncelle comme instrument principal.

Cela étant, j’utilise constamment le chant pour composer : je chantonne et improvise beaucoup. Je m’enregistre pour retranscrire ensuite. D’autre part, travailler une pièce d’un•e autre est aussi très instructif pour la compositrice que je suis. Quant aux cas où je chante moi-même mes propres pièces, le sentiment est celui, assez jouissif, d’une libération. Je n’ai de compte à rendre à personne d’autre qu’à moi. De manière générale, j’aime la voix, et j’aime faire chanter les musiciens, même les musiciens non chanteurs, et jusque dans mes pièces strictement instrumentales, voire orchestrales.

Comment composez-vous ? Avez-vous des routines ?

Je ne crois pas, même si je pense être assez bien organisée — je rends toujours mes partitions dans les temps. D’un jour à l’autre, cela peut varier du tout au tout. Je peux écrire toute la journée, ou pas du tout. Je peux aussi aller m’aérer le temps d’une promenade et d’un coup enregistrer une idée sur mon téléphone. Je compose assez rapidement et je mets rarement des fragments à la poubelle. Je jette une idée sur la partition et, une fois le concept arrêté, je développe et j’améliore. L’une de mes priorités est d’écrire du « possible ». Être chanteuse m’aide : j’ai toujours dans un coin de ma tête l’idée de la manière dont l’interprète va pouvoir interpréter la pièce. J’ai vu passer trop de partitions qui ne fonctionnent pas à cause de techniques irréalistes.

Comment abordez-vous les problématiques de forme ?

Je n’y pense pas. C’est très instinctif : je m’intéresse avant tout à ce que je veux exprimer.

La pièce que vous créerez avec Hae-Sun Kang, Close-ups, est, justement, pour soprano et violon. Comment est-elle née ?

C’est une commande du Festival Présences, avec assez peu de contraintes, sinon que ce devait être pour voix et un à trois instruments. Il se trouve que j’avais déjà à mon catalogue une pièce pour voix et alto et une autre pour voix et alto puis violon (le musicien change d’instrument en cours de route). J’ai donc imaginé cette pièce comme le dernier volet du cycle.

Pourquoi ce titre ? Comment cela s’exprime-t-il dans la pièce ?

Depuis toute petite, j’aime observer les gens dans la rue ou les transports. Je suis fascinée par la manière dont ils parlent, s’écoutent et se comportent vocalement les uns vis-à-vis des autres. Close-ups fait comme un « plan serré » sur quatre personnages fictifs, que la musique incarne, d’une certaine manière. Cette pièce s’inscrit dans le cadre d’un projet que je caresse depuis longtemps : un spectacle, un one-woman-show, à mi-chemin entre l’opéra et le film, dans lequel je créerais différents personnages, simplement avec ma voix.

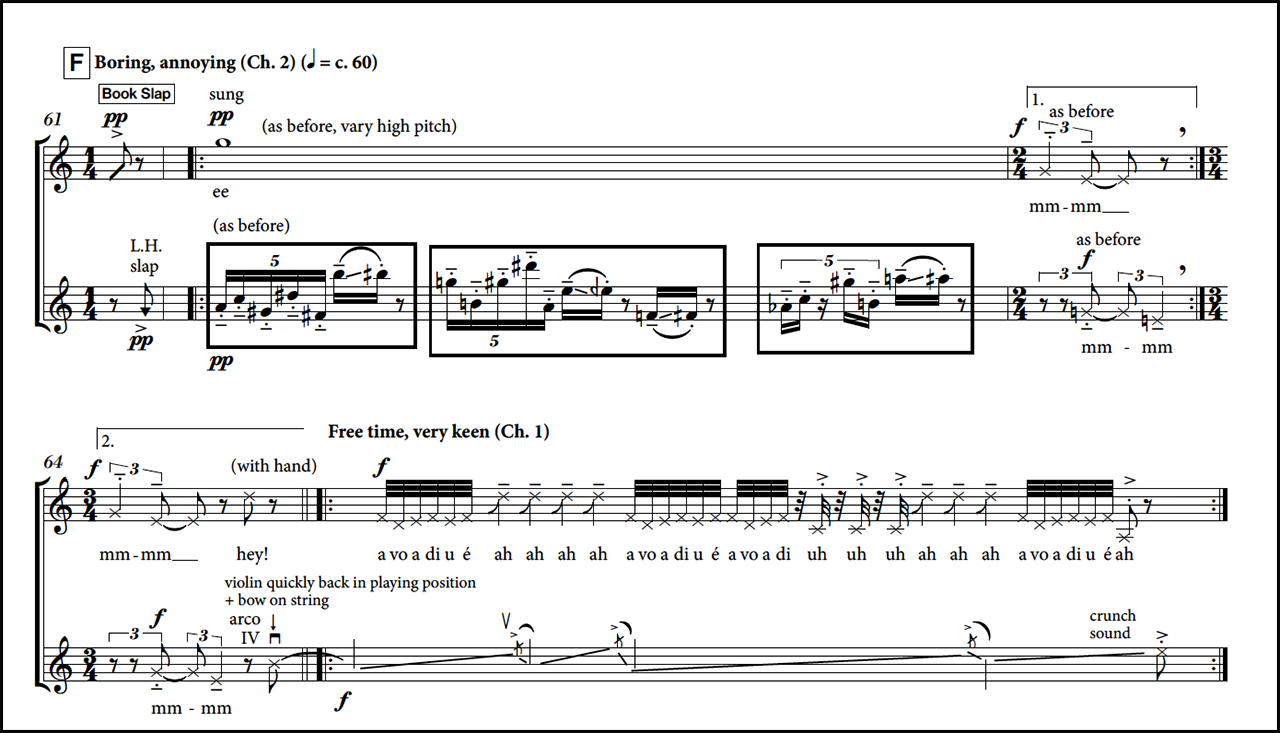

On entend donc ici d’abord un personnage qui ne cesse de noyer ses interlocuteurs sous une logorrhée un peu trop prévenante, ensuite une personne pour laquelle toutes les épreuves, même les plus dérisoires, semblent absolument insurmontables, une autre encore BCBG et prétentieuse, et enfin un type extra-cool et relax. Hae-Sun et moi-même, l’une complétant l’autre, incarnons tour à tour ces personnages, chacun étant introduit par une petit instrument de percussion. Le résultat est assez virtuose, les changements de l’un à l’autre étant très rapides.

C’est donc une pièce qui semble hautement théâtrale : y a-t-il un texte ?

Non. Je n’en ai pas besoin pour les faire vivre. Un poème ponctue toutefois la pièce, en anglais et en français : de la main de ma sœur Emma, il met poétiquement en mots le concept de la pièce.

Comment avez-vous travaillé avec Hae-Sun Kang ?

L’un des aspects les plus intéressants a été justement d’explorer avec elle l’aspect théâtral. Hae Sun est d’un naturel assez réservé et l’expressivité du mouvement a été pour elle un véritable défi. Mais je crois, qu’elle a pris beaucoup de plaisir à le relever !

*En savoir plus : « Je recherche une musique familière et étrangère à la fois ». Entretien avec Joséphine Stephenson, compositrice.

Photos (de haut en bas) : © James Cheadle / © James Cheadle / © foxbrush.co.uk / © EIC

Partager