Arnold Schönberg : « Pierrot lunaire ».

Éclairage

Les années atonales

À partir de 1908, Arnold Schönberg cherche à dépasser l’esthétique post-romantique qui imprègne encore le monde musical qui l’entoure et influence fortement ses premières œuvres. Il entend ouvrir un nouvel horizon sonore en renouvelant la composition non seulement en pratique, mais aussi en théorie, et publie, en 1911, un Traité d’Harmonie qui se clôt sur l’évocation d’une « troisième dimension » de la musique, la dimension timbrale, à son sens trop souvent délaissée au profit du rythme et de l’harmonie. En 1909, c’est dans une œuvre pour orchestre, Cinq pièces pour orchestre, op. 16 (« Farben ») qu’il met en pratique ce souhait, dans laquelle il introduit la mélodie de timbre qui se développe à partir de l’alternance subtile des instruments. Il s’efforce par ailleurs de libérer plus avant le matériau sonore des contraintes tonales. Il cherche à partir de l’opus 11 à imposer un champ nouveau, véritablement émancipé de la tonalité : dans la troisième des Trois pièces pour piano, op. 11 (1909), comme dans Erwartung, op. 17 (1909), il impose une composition strictement athématique. Dans ces mêmes années, Schönberg travaille également à renouveler la musique vocale, pour libérer plus radicalement que précédemment la musique de ses aspects programmatiques. À l’écoute du Livre des jardins suspendus, op. 15, on est frappé par la grande indépendance de la prosodie musicale par rapport à la construction poétique du cycle de Stefan George. La liberté du jeu pianistique rompt avec la tradition du lied romantique. Malgré quelques réminiscences tonales dans le jeu du piano, l’opus 15 se caractérise par une dissolution importante des fonctions tonales. Enfin, Schönberg achève en 1911 la troisième partie des Gurre-Lieder, dans laquelle il propose pour la première fois une interprétation à mi-chemin entre le chant et la récitation parlée, le Sprechgesang, qui lui permet de dépasser l’opposition classique entre parties récitées et parties chantées. Dans un discours prononcé en 1910 à Vienne dans le cadre du « Verein für Kunst und Kultur » pour introduire les George-Lieder, l’opus 11 ainsi que la première pièce des Gurre-Lieder, Arnold Schönberg déclare qu’il est « conscient d’avoir brisé tous les vestiges d’une esthétique passée ». Néanmoins, c’est un peu plus tard, à Berlin, qu’il parachève les acquis de cette période dite atonale, qui seront à l’œuvre dans Pierrot lunaire et lui apporteront la reconnaissance internationale qui lui faisait jusqu’alors défaut.

Le deuxième séjour berlinois

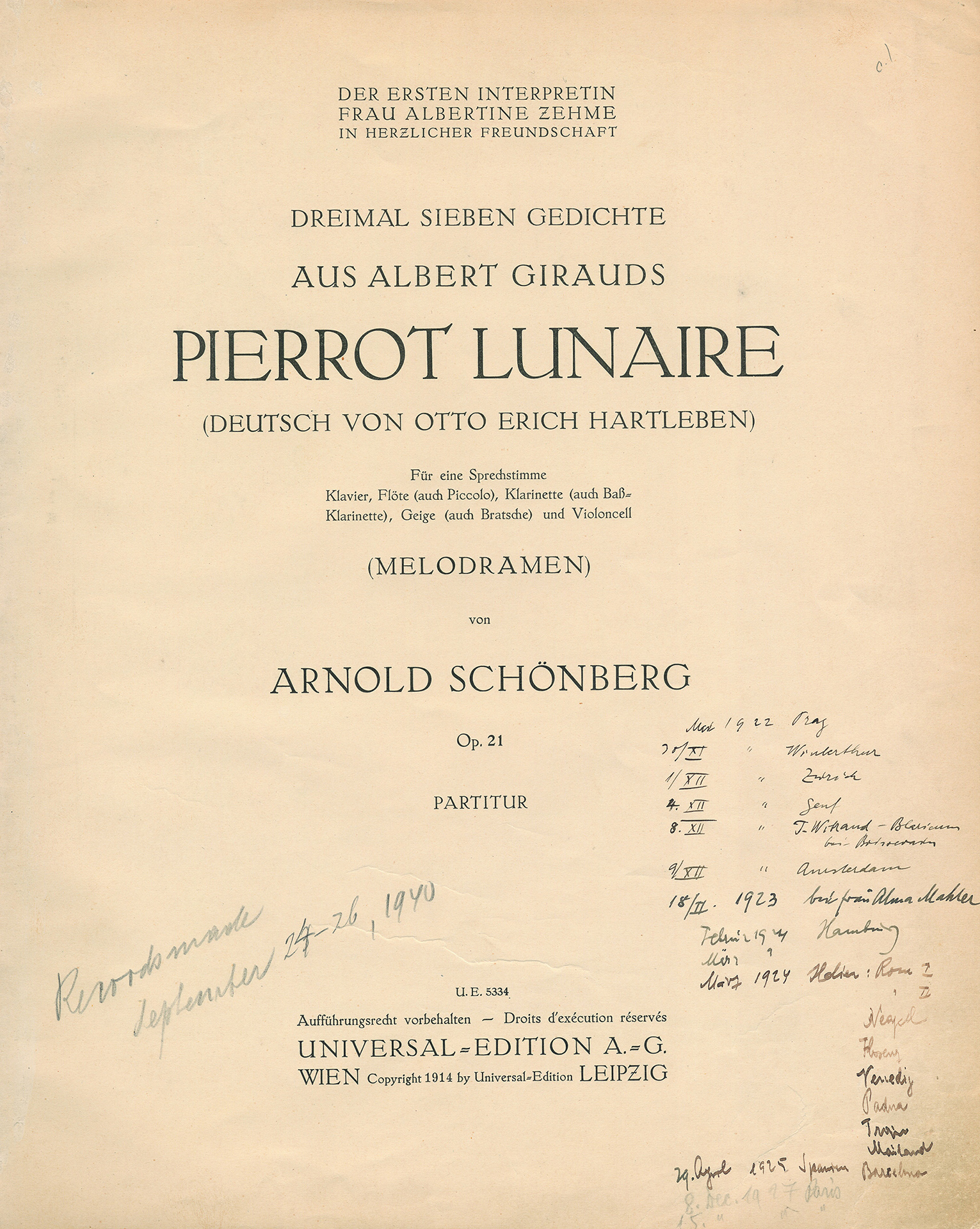

À l’automne 1911, Schönberg décida de quitter pour la seconde fois Vienne pour Berlin, où il avait déjà séjourné au début du siècle, entre décembre 1901 et l’été 1903. Cette fois, le compositeur fuit les critiques dont sa musique ainsi que sa personne font l’objet, l’Académie de musique de Vienne lui ayant refusé le poste de composition qu’il briguait. Le deuxième séjour berlinois (1911-1915) est une période charnière au cours de laquelle Schönberg s’interroge sur le sens à donner à sa carrière, comme le montre le journal intime qu’il rédigea en 1912, le Journal de Berlin. La mort de son ami Gustav Mahler l’avait fragilisé et convaincu qu’un univers sonore touchait à sa fin. Par ailleurs, il se dit « desséché par ses préoccupations théoriques » (Journal de Berlin, 12 mars 1912, Paris, Christian Bourgois, 1990, traduit de l’allemand par G. B. Gugenheim, p. 54) qui l’éloignent de la composition à un point où il dit douter de pouvoir composer de nouveau. Enfin, il se dit mis en danger par ses élèves, notamment Berg et Webern qui « marchent sur mes talons, en essayant de renchérir sur mes propositions » (Journal de Berlin, 12 mars 1912). C’est la commande du Pierrot lunaire par la chanteuse de cabaret Albertine Zehme qui lui redonne envie de composer. Le 28 janvier 1912, elle lui propose de composer un cycle musical à partir du Pierrot lunaire (1884) du poète belge parnassien Albert Giraud, dans la traduction d’Otto Erich von Hartleben (1896). À l’origine, en 1904, elle avait confié cette mission au compositeur Otto Vrieslander (1880-1950), mais le résultat n’était pas assez novateur pour elle qui attendait avant tout une grande liberté de ton (Programme de la représentation du 4 mars 1911, in : « Schönberg. Pierrot lunaire. Companion », éd. Christian Meyer, Vienne, 2012, p. 20). Cette commande venait à point pour Schönberg car elle lui assurait non seulement une sécurité matérielle inespérée, mais lui permettait, par ailleurs, de mener à leur terme les expérimentions compositionnelles commencées depuis l’opus 11. Et Schönberg de noter en date du 28 janvier 1912: « Après avoir lu la préface et étudié le poème, je suis enthousiaste. Idée remarquable, me convient parfaitement » (Journal de Berlin, p. 18). Le 12 mars, il écrit le premier des 21 mélodrames qui constituent le cycle. Il compose rapidement, à raison d’une voire deux pièces par jour et achève la composition de l’opus 21 le 9 juillet de la même année. La première a lieu à Berlin le 16 octobre 1912. Les réactions sont nombreuses, et, si l’on compte toujours beaucoup de critiques acerbes, cette fois l’œuvre provoque également un peu partout en Europe des remarques extrêmement laudatives. Notons que Stravinsky, que Schönberg invita à la quatrième représentation, demanda à un ami de Saint-Pétersbourg de jouer cette pièce en Russie car elle « révèle le caractère extraordinaire du génie » de son compositeur (« Perspectives on Schoenberg and Stravinsky », éd. Benjamin Boretz, Edward T. Cone, Princeton, 1968, p. 112).

Pierrot Lunaire, première copie manuscrite

Pierrot Lunaire, première copie manuscrite

Analyse de l’œuvre

Avec l’opus 21, Schönberg entendait systématiser les expérimentations effectuées les années précédentes. Le thème parnassien du Pierrot, compositeur solitaire et malheureux, « ivre de lune », lui a certes été dicté par la commande, mais le compositeur autrichien a su imposer sa propre logique à l’œuvre. Des 50 rondeaux que comportent le cycle de Giraud, Schönberg ne conserve que 21 poèmes qu’il agence librement en trois fois sept mélodrames. Le jeu sur les chiffres – le trois, renvoyant à l’idée de Dieu, ainsi que le sept, étant symbole de perfection et de création divine, qui, multipliés entre eux, correspondent à 21 morceaux de l’opus 21 – témoigne de sa volonté d’architecturer l’ensemble selon son idée musicale. Par ailleurs, l’agencement des trois parties de sept mélodrames chacune révèle l’autonomie du livret par rapport au texte original. Ce n’est pas « À Colombine » qui ouvre le cycle mais « Ivresse de lune » (« Mondestrunken »), la douleur du poète créateur précède donc la complainte amoureuse. L’opus 21 se referme non pas sur la « Valse de Chopin », puis « Violon de lune », comme chez Giraud, mais par le « Départ de Pierrot » (Heimfahrt) et « Les Parfums de Bergame » (O alter Duft).

Schönberg reprend ici une œuvre issue du monde du cabaret berlinois, qui lui était familier pour avoir collaboré en 1901 avec le cabaret Überbrettl et composé les Brettl-Lieder. Mais cette fois, Schönberg veut à la fois dépasser la tradition du lied romantique, en traitant autrement la voix et en émancipant les instruments du programme induit par le texte, et ne pas rester prisonnier de l’univers cabarettiste d’Albertime Zehme. Il propose donc une interprétation intégralement en mode « Sprechgesang » qu’il définit dans le prologue accompagnant la partition. L’interprète doit transformer les notes indiquées sur la portée en une « mélodie parlée » tout en veillant scrupuleusement à « respecter les hauteurs de ton indiquées ». Il s’agit pour l’interprète de respecter le rythme « comme s’il chantait », tout en se gardant de maintenir la hauteur de ton propre au chant. Même si Schönberg insiste sur la nécessité de ne pas retomber dans une « façon de parler chantante », il était conscient de l’extrême difficulté d’interprétation du « Sprechgesang », qui doit tenir une ligne médiane, n’être ni chant, ni récitation. Plusieurs mélodrames sont d’ailleurs interprétés d’une façon proche du chant, on pense à certains passages de « Der kranke Mond » (« Lune malade », 7) ou encore de « Parodie » (17). Parfois même la partition indique qu’il faut chanter quelques notes, comme c’est le cas à la mesure 10 de « Nacht » (« Papillons noirs », 8 ) ou bien qu’elle doit être « presque chantée » (mesures 18 et 19 de « Dandy »). L’intérêt pour le compositeur était que la voix soit chargée d’une tension dialectique permanente entre l’interprétation théâtrale des poèmes, et l’interprétation chantée, dialoguant avec les instruments.

Conducteur, 1914

Le Pierrot lunaire se distingue par ailleurs par son extrême variété timbrale. Cinq instrumentistes interviennent, mais neuf instruments en somme sont mobilisés : le piano, le violoncelle, le violon alternant avec l’alto, la flûte avec le piccolo, la clarinette en la avec la clarinette basse et la clarinette en si bémol. Les 21 pièces proposent des constellations instrumentales toutes différentes et donc un univers acoustique aux couleurs toujours renouvelées. Ce n’est que dans la dernière pièce que tous les instruments interviennent ensemble, exposant leurs couleurs pour ce tableau final qui frappe par ses réminiscences tonales et évoque « le parfum ancien d’un temps fabuleux » pour finalement offrir un miroitement inédit du timbre des instruments.

Enfin, l’œuvre se distingue par la rigueur de sa composition polyphonique et contrapuntique. Comme souvent dans des moments de seuil, ouvrant une nouvelle phase compositionnelle, Schönberg dialogue avec des formes plus anciennes, comme notamment la passacaille (8) ou encore la barcarolle (20), la fugue (18), enfin la valse (5, 19). Mais Schönberg reprend l’héritage en le variant à l’infini, et impose des architectures sonores complexes et inédites qui sont pour une large part atonales, même si certains accents se rapprochent, comme dans l’opus 15, de valeurs tonales.

Extraits musicaux

Der kranke Mond

Ce mélodrame clôt le premier volet. Il est le seul où la voix est accompagnée par un seul instrument, la flûte. La partition construit à certains instants des moments de dialogues, mais dans l’ensemble traite la partie vocale et la partie instrumentale de façon autonome. On perçoit dans les premières mesures certains restes d’écriture tonales dans la gestion du contrepoint. On peut entendre des dissonances et leurs résolutions. À la mesure 5, la flûte s’envole pour se libérer de la voix qui devient, à ce moment moins chantée. La voix alterne souvent entre des passages presque parlés et d’autres presque chantés, on pense aux mesures 10 à 14 où elle interprète des valeurs longues, malgré tout très articulées. La voix suit les hauteurs indiquées sans jamais tomber dans le lyrisme pour interpréter ce poème qui parle d’une lune, malade d’amour. Et Schönberg de noter au-dessus de la dernière mesure qui interprète « nächtig todeskranker Mond » (« lune nocturne, malade à mourir ») : « interpréter différemment. Mais surtout pas de façon tragique !! ». Il souligne ici le vœu exprimé dans le prologue de voir la musique être le moins descriptive possible.

Die Nacht

« La nuit » (« Die Nacht ») ouvre le deuxième volet de Pierrot lunaire. Tandis que la pièce précédente se caractérisait par des sons plutôt aigus, les trois instruments mobilisés ici, le piano, la clarinette basse et le violoncelle, jouent dans des registres très graves, marquant une adéquation entre la couleur instrumentale et le texte poétique chargé d’évoquer l’obscurité. Dans tout l’extrait la voix est chantante, et d’ailleurs, à la mesure 10, il est indiqué que la voix doit chanter les notes mi-sol et mi bémol. Il s’agissait d’offrir à la récitante, une soprano, la possibilité d’interpréter au mieux ces deux notes très graves et par ailleurs de créer un contraste entre le texte et la musique. En effet, à cet endroit chanté, la voix interprète le terme « verschwiegen » (« étouffé »).

Dans « Nacht », il adapte un modèle ancien, la passacaille, cette pièce à trois temps, lente, fondée sur la répétition d’une basse obstinée. Il en reprend l’esprit pour en faire un matériau musical savamment architecturé : La première mesure propose un motif de trois notes (mi, sol, mi bémol), qui est comme la matrice de tout le mélodrame, une réduction comprenant en germe toutes les variations ultérieures : au cours des 26 mesures de la pièce, l’ostinato donne lieu à une centaine de variations.

Arnold Schönberg & Pierrot Ensemble, Venise, 1924

Arnold Schönberg & Pierrot Ensemble, Venise, 1924

Parodie

Dans cette pièce, Schönberg reprend à son compte le ton parodique du poème, sans toutefois illustrer à la lettre le texte : l’interprétation plus théâtrale de la voix scande les vers avec des accents parfois ironiques ; les instruments choisis doivent évoquer un jeu gai. La flûte est prépondérante, remplacée ensuite par le piccolo, tous deux accompagnés par la clarinette en la et l’alto. Le jeu du piccolo suggère la malice et met à distance le motif lunaire. Par ailleurs, il est indiqué à la première mesure que la clarinette doit imiter / parodier le jeu du violoncelle, et plus tard, à la mesure 6 et 7 que la clarinette et le violoncelle doivent jouer de façon « sentimentale », ce qui est ironique ici. Là encore, un jeu s’instaure entre la voix et les instruments sur une forme canonique.

Der Mondfleck

Schönberg travaille ici à la fois sur le timbre et sur les hauteurs. Tout d’abord, il fait intervenir, pour la première fois, la clarinette en si bémol qui, par sa facture, est plus agile dans l’aigu et donc aussi dans les traits rapides. C’est aussi vraisemblablement pour une raison de timbre que Schönberg a composé Der Mondfleck avec la clarinette en si bémol en l’associant à un mouvement rapide et enlevé, la laissant dialoguer, souvent à découvert, avec le piccolo, avec un jeu de motifs parallèles ou contraires. Par ailleurs, on entend dès les premières mesures, la mise en place d’un canon entre le piano, la flûte et la clarinette. Ce mouvement se complexifie et se ramifie. Ainsi, à la mesure 7, apparaissent des mouvements rythmiques et mélodiques contraires : un canon rétrograde et également un canon en miroir, qui peuvent rappeler L’Art de la fugue. Mais les jeux de timbres et d’intensité sont plus importants que l’exactitude des relations harmoniques. On notera que la voix poursuit une ligne, ponctuée de valeurs brèves, très indépendantes du jeu des instruments.

Conclusion

Lorsqu’il composa le premier mélodrame, le 12 mars 1912, Schönberg écrit, qu’il a la « conviction d’aller à la rencontre d’une expression nouvelle » (Journal de Berlin, 12 mars, p. 55). Le caractère inouï du Pierrot tient sans doute au fait qu’il est une œuvre qui se situe à la charnière entre une période atonale, dont il rassemble les acquis, et d’une autre à venir, sérielle, qu’il préfigure pour ainsi dire par sa volonté organisationnelle et ses architectures complexes, expression de la volonté d’échapper au chaos possible d’un champ atonal trop libre.

Arnold Schönberg, Berlin, 1912

Arnold Schönberg, Berlin, 1912

Extraits musicaux : Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire

Christine Schäfer/ Ensemble intercontemporain/ Pierre Boulez, direction – Disque DG 457630-2

Crédits photos : Autoportrait Arnold Schönberg © akg-images / autres photos et reproductions d’archives © universaledition.com

Partager