« Sans rupture, impossible d’avancer ». Entretien avec Edison Denisov, compositeur.

Entretien

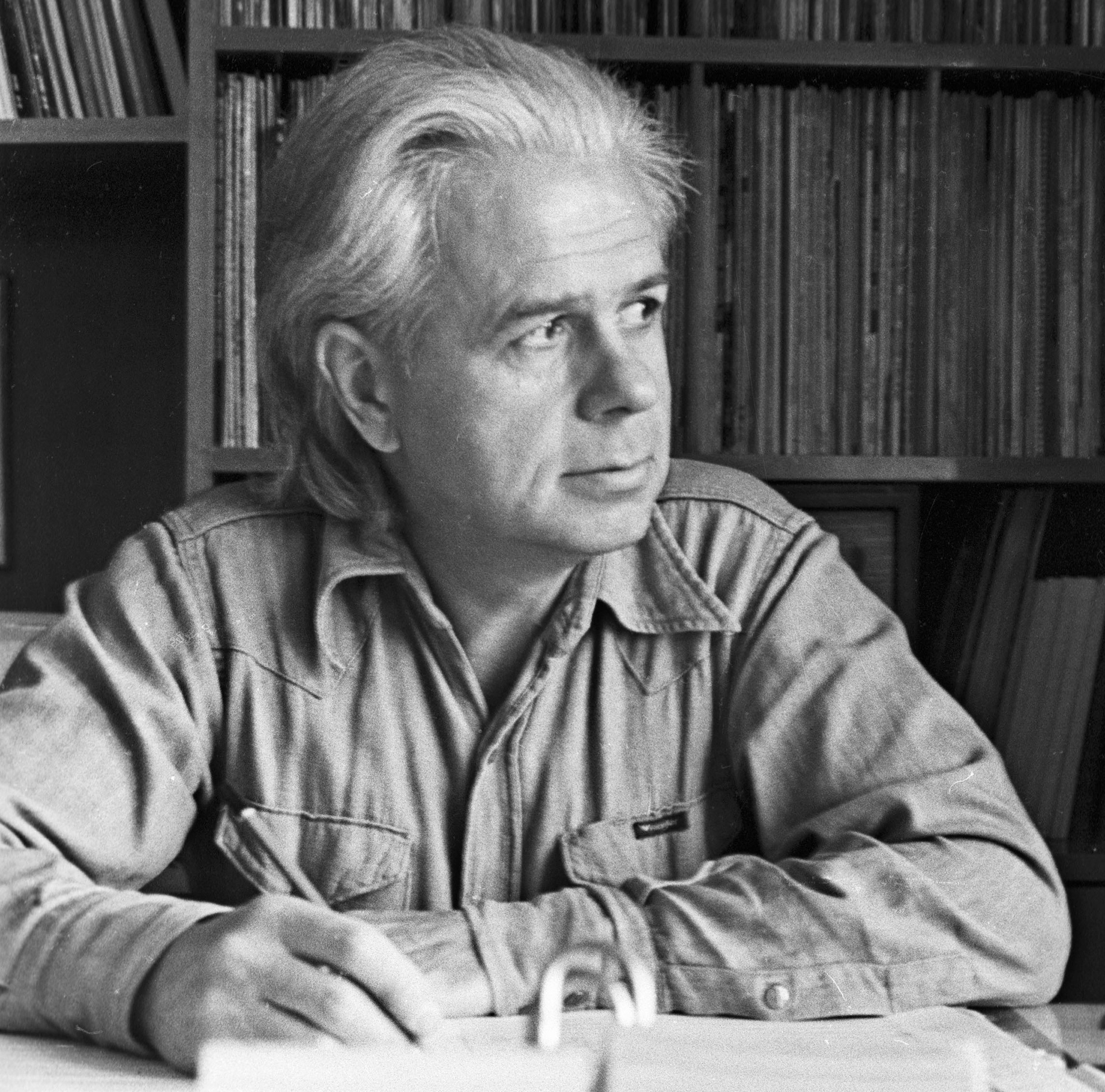

Le 15 décembre, à la Philharmonie de Paris, les solistes de l’EIC se joindront à ceux de l’Orchestre de Paris pour un programme faisant la part belle à la musique de chambre du compositeur russe Edison Denisov (1926-1996). En 1993 ce dernier se livrait à une série d’entretiens au long cours avec son ami, le pianiste et musicologue Jean-Pierre Armengaud. Extrait, autour de la création musicale, dans lequel est mentionné un certain Pierre Boulez…

Jean-Pierre Armengaud (J.P.A.) : Il y a eu un moment historique après le cataclysme de la seconde guerre mondiale, où un certain nombre de compositeurs – Stockhausen, Boulez, Berio, Xenakis – ont voulu rompre avec la musique psychologisante issue du postromantisme. Y a-t-il aussi chez toi cette même raison de vouloir rompre avec les mélodies un peu sirupeuses de Tchaïkovski ou encore de Prokofiev ?

Edison Denisov (E.D.) : Je n’a’ jamais rompu avec la mélodie. Mais je crois que le langage doit évoluer, chaque période a son langage, celui de son temps, et souvent dans l’histoire de l’art, il y a des ruptures. Sans les ruptures il est impossible d’avancer. Il faut parfois adopter une position négatrice envers ce qui est important. Cela ne veut pas dire que tout est bon dans la musique nouvelle. Il y a beaucoup de musique moderne qui est mort-née, écrite pour être jouée une seule fois et oubliée pour toujours.

Nous savons maintenant, par exemple, qu’il ne reste presque rien de l’exposition formidable des années soixante de l’école polonaise. Peut-être seulement Lutoslavski, qui a toujours été un indépendant. Il y a beaucoup de compositeurs dont il ne reste rien dans l’histoire. Peut-être seront-ils nommés dans les dictionnaires mais les musiciens ne joueront jamais leur musique et le public ne viendra pas écouter leurs œuvres.

Je crois que le meilleur de la musique nouvelle, c’est ce qui reste lié avec la tradition nationale et internationale. Si vous prenez Luigi Nono, ses meilleures œuvres ne sont pas les œuvres héroïques ni les opéras, ce sont les petites pièces. La seule bonne œuvre écrite pour une grande formation c’est Il canto sospeso.

Pour moi le vrai visage de Luigi Nono, c’est le visage tendre et lyrique et non le masque de la destruction. Ses œuvres sont liées à la tradition italienne, avec les côtés forts et les faiblesses de la musique italienne, à la tradition du madrigal et surtout à la tradition de Monteverdi et même parfois à l’opéra. La relation de Nono, avec Verdi et Puccini, reste plus cachée.

Quant à la musique de Boulez, qui m’est très chère – Boulez est pour moi un des plus grands compositeurs de notre siècle –, c’est une musique très française, liée à la tradition de Rameau, de Debussy, de Messiaen. Il représente la véritable tradition de la musique française et c’est en même temps une musique qui opère les changements profonds dans langage.

Quant à la musique de Boulez, qui m’est très chère – Boulez est pour moi un des plus grands compositeurs de notre siècle –, c’est une musique très française, liée à la tradition de Rameau, de Debussy, de Messiaen. Il représente la véritable tradition de la musique française et c’est en même temps une musique qui opère les changements profonds dans langage.

Boulez reste, dans son essence, le pur Français, avec toutes les forces et les faiblesses du tempérament français, avec cet intellectualisme, cette logique, cette transparence de la pensée et en même temps avec une complication de la construction musicale.

De même chez Xenakis. Le temps passe et nous voyons de plus en plus qu’il a un lien profond avec la Grèce, surtout avec les sources antiques de la Grèce qui forment l’image éternelle de ce pays. Ce que j’ai lu par exemple dans Homère n’est pas éloigné de la position esthétique de Xenakis. De même les musiques de Elliott Carter ou de George Crumb sont très américaines, la musique de Bernd Alois Zimmerman très allemande, surtout son opéra les Soldats. Presque toutes les bonnes musiques sont liées à une tradition nationale.

J.P.A : Penses-tu que la musique doit porter les marques d’une identité nationale ?

E.D. : Il est possible d’avoir une technique internationale mais il n’y a pas de langage international.

J.P.A : N’était-ce pas une des utopies de la musique sérielle ?

E.D. : Cela a été une utopie, mais je crois que, même dans les œuvres les plus abstraites comme le premier cahier de Structures, Boulez reste français, comme Donatoni reste malgré tout italien même s’il l’est moins que Berio ou Nono.

J.P.A : Ce phénomène est pour toi une valeur authentique.

E.D. : Oui. Mais je ne suis pas nationaliste. Je suis pour les frontières ouvertes…

J.P.A : Donc, l’adoption d’une nouvelle technique très stricte n’a rien à voir pour toi avec les souffrances de la guerre, le changement des conditions de vie, la marginalisation des créateurs.

E.D. : Je crois qu’il n’y a pas de rapport direct avec cela. Certes, il y a beaucoup de raisons esthétiques pour expliquer ce refus parfois très dur. Mais il ne faut pas toujours croire ce que disent les musiciens : par exemple lorsque Boulez écrit l’article « Schönberg est mort » ; il ne l’a jamais vraiment pensé. La musique dit des choses beaucoup plus importantes que les articles ou les discours des compositeurs.

J.P.A : De même lorsque Stravinski dit : « ma musique n’exprime rien », il outrepasse sa pensée ?

E.D. : Parfois, il bluffe ! C’était un penseur extraordinaire, d’une clarté éblouissante, mais il a fait, dans la vie, beaucoup de théâtre. Ses dialogues avec Robert Kraft sont sincères mais pleins de paradoxes parce qu’il aimait qu’on le trouve paradoxal.

Boulez aussi. C’est un homme d’une intelligence extrême, mais c’est plus intéressant pour moi de connaître une partition de Boulez que de lire ses articles. J’ai toujours préféré le langage de sa musique.

Entretien extrait de Enretiens avec Denisov, un compositeur sous le régime soviétique, Edison Denisov / Jean-Pierre Armengaud, Editions Plume, 1993

Photos (de haut en bas) : Edison Denisov © SPUTNIK / Alamy Stock Photo ; Edison Denisov et Pierre Boulez, 1961 – DR

Partager