La contrebasse et son double. Entretien avec Aureliano Cattaneo, compositeur.

Entretien

Pour inside, sa cinquième création pour l’Ensemble intercontemporain, au programme du concert du 7 juin à la Cité de la musique, Aureliano Cattaneo offre à la contrebasse de Nicolas Crosse une œuvre concertante teintée d’électronique. Le compositeur italien lève pour nous le voile sur les ressorts de cette nouvelle œuvre jouant avec le concept de double.

Aureliano, un véritable compagnonnage vous lie à l’Ensemble intercontemporain depuis 2006 : comment cela nourrit-il votre métier de compositeur ?

Entretenir une forme de continuité est une merveilleuse opportunité d’approfondir les qualités fantastiques de chacun des solistes. Dans le même temps, je crois qu’une telle continuité et une telle régularité sont pour un ensemble l’occasion d’en apprendre davantage sur la musique du compositeur avec lequel il collabore – en élargissant à chaque fois la perspective.

Cette nouvelle œuvre est pour contrebasse, ensemble et électronique. Pourquoi cet effectif en particulier ?

J’ai récemment composé quelques pièces dans lesquelles la contrebasse jouait un rôle déterminant : sasso nell’oceano (2017), par exemple, une pièce pour contrebasse et huit voix. Même dans deserti, la pièce que j’ai imaginée pour l’Ensemble intercontemporain dans le cadre de la première soirée « In Between » en 2019, je lui confie une importante cadence. Le moment était donc venu de véritablement mettre la contrebasse au centre de l’attention, afin de faire aboutir toutes ces recherches.

Vous avez déjà travaillé avec Nicolas Crosse (photo ci-contre) sur deserti (2019), que vous mentionniez à l’instant. Y a-t-il quelque chose, dans son jeu, qui vous a séduit plus particulièrement ? Quels aspects de l’instrument voulez-vous approfondir avec lui ?

J’ai été particulièrement impressionné par sa précision, par sa capacité à produire une vaste palette de nuances timbrales, mais aussi par ce qu’il dégage lorsqu’il joue de sa contrebasse, son « body language ». J’y ai vu, et entendu, une fusion complète de l’instrumentiste et de l’instrument. J’ai donc voulu engager avec lui une collaboration très étroite, afin de lui écrire une pièce « sur mesure ».

C’est votre cinquième pièce concertante : avez-vous une idée du dialogue que vous voulez établir entre le solo et l’ensemble ? L’électronique jouera-t-elle un rôle dans ce dialogue ?

J’ai le sentiment que la forme du concerto est particulièrement ardue, et ce pour plusieurs raisons : d’abord, bien sûr, le poids, considérable et terriblement lourd, de la tradition que l’on porte sur ses épaules ; ensuite, l’équilibre acoustique si délicat à trouver entre soliste et masse orchestrale ; sans parler de toute la dialectique entre individu et foule qu’il faut gérer.

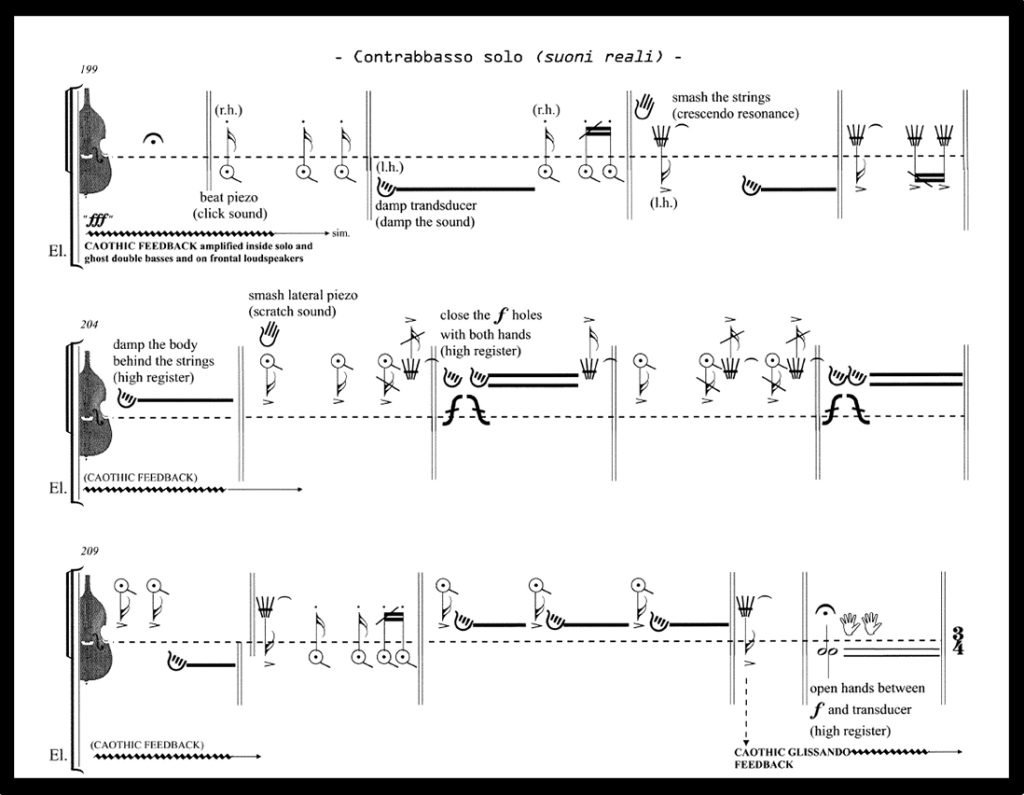

Dans cette nouvelle pièce, je veux ajouter à cette dialectique quelques couches supplémentaires de complexité, au moyen de l’électronique. J’utilise des transducteurs, pour injecter le son de l’électronique directement dans l’instrument – une solution technique à laquelle j’ai déjà eu recours pour le piano dans corda (2015-2016). J’ai toutefois poussé plus loin l’idée : sur la scène, en plus de celle du soliste, sont placées deux contrebasses supplémentaires équipées de transducteurs, que j’utilise en tant que haut-parleurs, comme une forme de « double » ou de « fantôme » du soliste. L’instrument du soliste embarque lui aussi des microphones, piézoélectriques ou classiques (à bobine) qui contribuent à sa vie sonique. Le système génère une forme de feedback que je réinvestis pour créer des sons traités en temps réel. Le son de l’ensemble est également réinjecté dans la contrebasse solo de manière à donner le sentiment que le soliste est comme « possédé » par l’ensemble.

Grâce à l’électronique, je joue avec la dualité intérieur/extérieur, à laquelle fait référence le titre de la pièce, inside. Le système d’amplification est mis au service de la dramaturgie. Comme je l’ai dit plus tôt, le son électronique est, selon le contexte musical, injecté soit dans la contrebasse solo, soit dans les deux contrebasses « doubles » ou « fantômes », soit encore dans les haut-parleurs qui équipent tout l’espace de la salle de concert.

Le travail de l’électronique et sur la partie de contrebasse solo est le fruit d’une collaboration étroite avec Pierre Carré et Nicolas Crosse, ce fut véritablement un processus créatif collectif. Leurs générosité et suggestions ont été fondamentales pour façonner cette pièce.

Vous entretenez une très forte relation avec le texte écrit, qu’il soit poétique, littéraire ou politique – pour La nuit sombre (2021), par exemple, la précédente commande que vous a passée l’EIC, vous évoquiez Le Manuscrit trouvé à Saragosse et son jeu de jumeaux (déjà) et de retour inlassable au point de départ – : y a-t-il ici encore un texte sous-jacent à l’imaginaire de la partition ?

En évoquant à l’instant le dialogue concertant, j’ai utilisé les mots de « double » et de « possédé ». En réalité, ces idées sont empruntées au roman de Dostoïevski, Le Double. Un texte âpre et visionnaire, qui évoque le dédoublement de la personnalité et la maladie mentale. Dans son roman, Dostoïevski mêle forme et fond. L’idée principale sur laquelle le texte s’appuie – c’est-à-dire l’inconfort psychique de son protagoniste principal, qui le mène bientôt à une schizophrénie – déborde bientôt du contenu (ce qui est raconté) pour contaminer la forme (la manière dont cela est raconté). La forme du livre est très répétitive, obsessionnelle et verbeuse. Ma pièce reprend cette idée de répétitivité et d’accumulation obsessionnelle, mais aussi l’idée d’un réel qui ne parviendrait qu’au travers d’un filtre distordant, de perceptions fragmentées et apparemment déconnectées les unes des autres.

Je pourrais même ajouter que certains passages de la pièce se veulent des reflets quasi littéraux de certains passages du roman. Par exemple : après la douce cadence introductive du soliste, l’ensemble réagit tout d’un bloc, avec comme un mur de son fortissimo, qui grossit et se dilate, jusqu’à laisser abruptement le soliste jouer à nouveau tout seul, dans un discours musclé et convulsif. Si vous lisez le roman, vous y verrez un parallèle avec le chapitre de la fête, dont le protagoniste Goliadkine s’enfuit dans une course folle et effrénée, jusqu’à finalement rencontrer son double. L’idée du « double » est pour moi une obsession. J’ai même composé un opéra à propos d’un minotaure prisonnier d’un labyrinthe de miroirs, ainsi qu’une pièce pour deux ensembles identiques, dédiée à Janus, le dieu aux deux visages.

Laissez-moi faire remarquer pour conclure que l’instrument soliste d’inside s’appelle, en anglais, une « double »-basse…

Photos (de haut en bas) : © EIC /© Déborah Lopatin, Ircam-Centre Pompidou / © EIC

Partager