La langue du corps : « Orgia », un opéra d’Hèctor Parra.

Éclairage

De la première pièce écrite par Pier Paolo Pasolini pour le théâtre, Orgia (1968), le compositeur catalan Hèctor Parra tire un opéra bouleversant, écrit pour trois chanteurs et ensemble, que Calixto Bieito mettra en scène le samedi 22 novembre 2025 à la Cité de la musique. Une virulente dénonciation des rapports de domination de genre et de classe, qu’Hèctor Parra détaille à travers l’analyse de sa partition.

Eh bien, je vais te confier, avant de te quitter,

que je voudrais être compositeur de musique,

vivre avec des instruments

dans la tour de Viterbe que je n’arrive pas à acheter,

dans le plus beau paysage du monde, où l’Arioste

serait fou de joie de se voir recréé avec toute

l’innocence des chênes, collines, eaux et fossés,

et là, composer de la musique,

la seule action expressive

peut-être, haute, et indéfinissable comme les actions de la réalité.

Pier Paolo Pasolini,

Qui je suis (1966-67). Arléa, Paris 2015

Cinq ans se sont écoulés depuis que j’ai terminé Les Bienveillantes, un opéra basé sur le roman éponyme de Jonathan Littell, sur un livret de Händl Klaus et dans une mise en scène de Calixto Bieito. Cet opéra, ma sixième œuvre scénique, écrit pour vingt solistes, chœur et grand orchestre, présente, comme le roman, un portrait intime et terrifiant du nazisme, de ses mécanismes de croissance et de déploiement idéologique, social et militaire, jusqu’à l’apogée de ses crimes inimaginables.

Quatre ans plus tard, la composition de l’opéra Orgia avec Calixto Bieito, responsable du livret et de la mise en scène, a marqué la poursuite d’un engagement artistique centré sur les préoccupations humaines, fondamentales dans l’œuvre de Pasolini. Le créateur italien aux multiples facettes a dénoncé avec clairvoyance la façon dont le fascisme survit dans la société moderne à travers la culture de consommation. Ainsi, dans son dernier film Saló ou les 120 jours de Sodome, il met en scène un univers concentrationnaire parfaitement organisé, fondé sur les principes d’obéissance et de soumission.

Après une douloureuse période de convalescence en 1966 due à un ulcère, la seule maladie de sa vie, Pasolini esquisse les six tragédies qui constituent l’essentiel de son œuvre théâtrale. Les deux thèmes qui unissent ces six tragédies sont le rêve et le sacrifice. L’action théâtrale est remplacée par l’action mentale que les mots stimulent. La renaissance du théâtre, selon Pasolini, passe donc par la revalorisation du mot et de l’acteur en tant qu’émetteur d’idées. L’acteur doit être un artiste beaucoup plus libre, car il ne dépend pas tant du metteur en scène, il a plus d’autonomie et est conscient, devant le public, de son rôle de témoin de la société dans laquelle il vit.

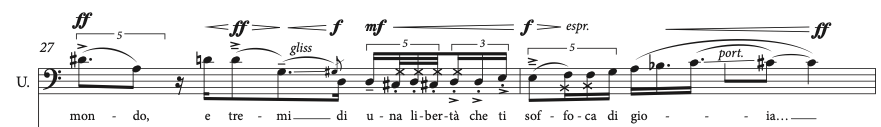

Le théâtre de Pasolini est essentiellement – et selon l’expression même de l’auteur – un théâtre de la parole : la parole est tout, la langue et la musique. Alors pourquoi faire un opéra à partir de ce théâtre ? Précisément parce qu’en explorant les limites de la voix chantée, où coexistent des formes de vocalité presque opposées, on peut s’approcher de l’idéal pasolinien, et rendre ainsi au langage sa capacité expressive à travers une parole qui passe par la physiologie du corps lui-même. Selon le phoniatre français Jean Albitbol, le bruit vocal est constitué par notre propre respiration, qui entre en collision avec les éléments de notre espace interne situés entre les cordes vocales et les lèvres. C’est le chaos organisé de la toile de fond de notre timbre vocal. Ce timbre se transforme en verbe, et le bruit devient la scène à travers laquelle se jouent les personnages que notre voix incarne.[1] Avec la voix humaine, nous pouvons produire une multitude de timbres transitoires. Le contraste expressif est à son maximum lorsqu’une voix granuleuse ou semi-parlée (partie centrale de la Fig. 1) coexiste avec un lyrisme qui permet la vibration de la voix chantée dans toute sa puissance au début et à la fin de cette phrase de l’Uomo :

Orgia, II Episode, m. 27-28. Partition vocale. Durand, 2024.

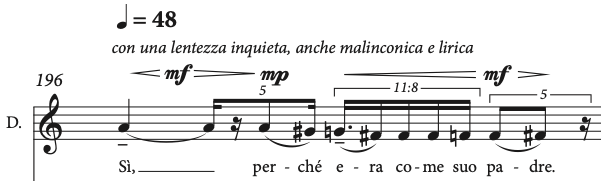

Le contraste est plus délicat lorsqu’on explore les différentes vocalités (voix de fausset, voix de tête, voix de poitrine, voix semi-parlée, voix parlée, voix aérienne, etc.) associées à des indications de caractère et/ou à des déformations rythmiques qui pénètrent à la fois les caractéristiques de la langue elle-même et la psychologie du personnage. La Donna commence son premier grand solo dans l’opéra avec le souvenir des abus infligés par son propre père (une attitude héritée de son grand-père) et qui la conduisent à un chant désespéré, exprimé avec un lyrisme mélancolique. Dans la Fig. 2, nous percevons déjà le malaise qu’elle éprouve à se remémorer son passé traumatique :

Orgia, I Episode, m. 196. Partition vocale. Durand, 2024.

Selon Davide Bertelè[2], le corps est considéré par les personnages d’Orgia comme une émanation directe de la pensée de l’auteur, « le plus expressif des langages ». Le mot est totalement incapable d’exprimer l’énigme de la chair : les deux protagonistes d’Orgia tentent, à travers l’acte sexuel, de conserver un rapport viscéral avec la réalité, afin de surmonter l’état d’aliénation causé par la rationalité du mot aliéné. Ainsi, ils ne s’expriment pleinement que lorsque ce sont des actions physiques qui « parlent ».

Le frottement entre la poésie de Pasolini et une écriture vocale capable de l’exprimer est inévitable. Selon l’historien de l’art Abdelkader Damani, dans l’opéra Orgia, la cruauté des mots se mêle à la fragilité des personnages, pour finalement s’exprimer à travers une musique dont l’écriture est née de la rencontre du compositeur avec la sculpture hellénistique.[3] Ainsi, lors de ma résidence à la Villa Médicis / Académie de France à Rome entre septembre 2021 et août 2022, j’ai dessiné une série de torses antiques. Mon but était d’écouter leurs voix, de ressentir leurs tensions internes et leurs rythmes externes afin de stimuler l’imagination lyrique qui donnerait vie aux deux protagonistes d’Orgia. Inspirée par la manière particulière et radicale de Pasolini d’explorer le passé pour éclairer le présent d’une lumière nouvelle, capable de nous projeter dans l’avenir, j’ai étudié attentivement cette « lingua del corpo » qui est à la base de notre culture, afin de l’exprimer plastiquement de manière directe et gestuellement palpable. Chaque coup de pinceau révèle sa direction, l’énergie avec laquelle il a été réalisé, sa relation avec les autres, ainsi que sa fonction structurelle au sein de l’ensemble.

Hèctor Parra, encre de Chine sur papier 200 g/m2. Satiro Combattente (marbre, 120-140 av. J.-C., Rome, Galleria Borghese). Photographie : Théodora Barat.

Après chaque séance de dessin dans les musées romains, j’ai revécu dans l’atelier de composition les états psychologiques expérimentés devant les originaux grecs et romains et, devant le texte pasolinien adapté par Calixto Bieito, j’ai donné naissance à la partition vocale d’Orgia.

Comme me l’a dit Damani, il ne s’agit pas seulement d’un travail pluridisciplinaire, mais plutôt d’une « migration des disciplines », d’un art de la mort et de la résurrection permanente des différents champs disciplinaires lorsqu’ils se confrontent. Il ne s’agissait pas seulement de s’inspirer du texte de Pasolini, mais d’en renouveler la lecture et la musicalité, en ramenant à la réalité les voix de ses protagonistes et de leurs ancêtres. D’une certaine manière, dans chaque phrase musicale, dans chaque geste vocal exprimé dans la partition d’Orgia, nous retrouvons les traces de leurs corps.

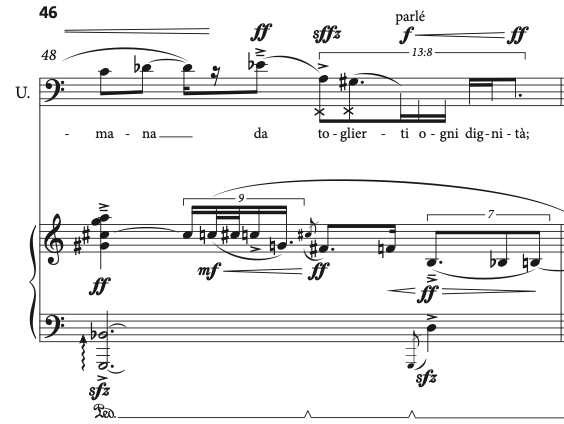

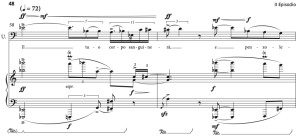

Cette expérience plastique et esthétique m’a permis de développer un lyrisme fluide, organique et protéiforme qui, selon la nature du texte, prend différentes formes. Là où le flux de la parole est plus rapide et les dialogues plus vifs et tranchants, les lignes mélodiques suivent de près les profils sinueux et rythmiques de la langue italienne originale. Ainsi, les principales couleurs phonétiques de chaque phrase sont accentuées par des dynamiques et des registres plus extrêmes, tandis que les passages transitoires sont exprimés d’une voix presque parlée. À certains moments précis, en accord avec les caractéristiques du texte de pasolinien, le chant lyrique cède la place à une voix purement parlée, dépouillée de tout lyrisme. Dans le passage suivant, en prolégomènes à l’acte sexuel sadomasochiste, l’Uomo dit à la Donna que la raison pour laquelle il la déshumanise et la punira est sa passivité : « Pour ta passivité, si inhumaine qu’elle te prive de toute dignité ». Au milieu de la mesure 48 du IIe épisode, le baryton atteint son point culminant (mi bémol), mais descend rapidement pour terminer la phrase d’une voix purement parlée, accentuant ainsi le caractère brutal et pas du tout lyrique de son propos. Son geste vocal est doublé par le hautbois. Bien que de tessiture plus élevée, le hautbois incarnera tout au long de l’opéra « la chose double » qu’est l’Uomo d’Orgia. Sur l’expression parlée « qui te dépouille de toute dignité », l’harmonie orchestrale est paradoxalement stabilisée sur un accord parfait majeur sur sol naturel, dans le but de rendre les intentions sadiques de l’Uomo plus terrifiantes et incompréhensibles :

Orgia, II Episode, c. 48. Partition vocale. Durand, 2024.

Les quatre premiers épisodes d’Orgia se déroulent dans la chambre conjugale d’un homme et d’une femme de la classe moyenne, âgés d’une trentaine d’années. Un couple d’enseignants avec deux enfants, profondément divisés, emblématiquement opposés, unis exclusivement par un lien sadomasochiste. Pour eux, la société est une prison insupportable, à l’intérieur de laquelle ils découvrent une nouvelle liberté. Georgios Katsantonis observe que, selon l’esthétique sadienne, dans Orgia, le mot seul devient source de plaisir. La description minutieuse et le détail avec lesquels l’Uomo décrit à la femme ce qu’il va lui faire est pour eux une source de jouissance. Le mot évoque quelque chose d’érotique, comme s’il se faisait chair. À la recherche d’une nouvelle réalité à travers le langage exaspéré et déformé de la chair, Uomo et Donna s’appuient sur la violence sadomasochiste pour se libérer de la captivité de la réalité du présent : en se blessant et en se déchirant l’un l’autre, les deux personnages en viennent finalement à violer non seulement leur corps, mais aussi le passé, qui doit être continuellement préservé, désarticulé, pleuré et blasphémé. Ainsi, dans Orgia, le sadisme est mis en pratique comme un défi à la société.[4]

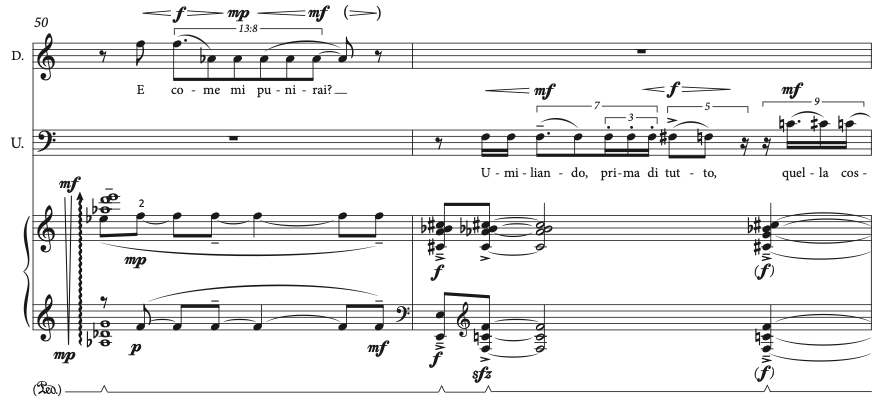

La projection mentale du rituel sadomasochiste de l’épisode II est développée musicalement en combinant l’expression vocale calme, sensuelle, pleine d’attente et parfois même flirteuse de Donna avec la voix plus dure, plus sèche et plus violente de l’homme, comme le montre la figure ci-dessous :

Orgia, Episode II, c. 50-51. Partition vocale. Durand, 2024.

Sur une texture orchestrale inquiétante et de plus en plus agitée, l’Uomo interpelle la Donna avec une voix de fausset pleine de tendresse et d’apparente innocence, pour ensuite exprimer sa violence et son désir de domination, extériorisés vocalement à travers un langage musical hiératique et dur, à la vocalité puissante et aux intervalles harmoniques purs de 5ème, 4ème ou tierce majeure combinés à des tritons, qui agissent comme des « figures » d’une énigme musicale ancestrale. Ainsi, dans la figure ci-dessous, la quinte initiale Mib-Sib est suivie de la tierce majeure La-Do# plus le Sol naturel qui forme un triton avec le Do#, et qui agit en même temps comme la septième du La) :

Orgia, Episode II, c. 58-59. Partition vocale. Durand, 2024.

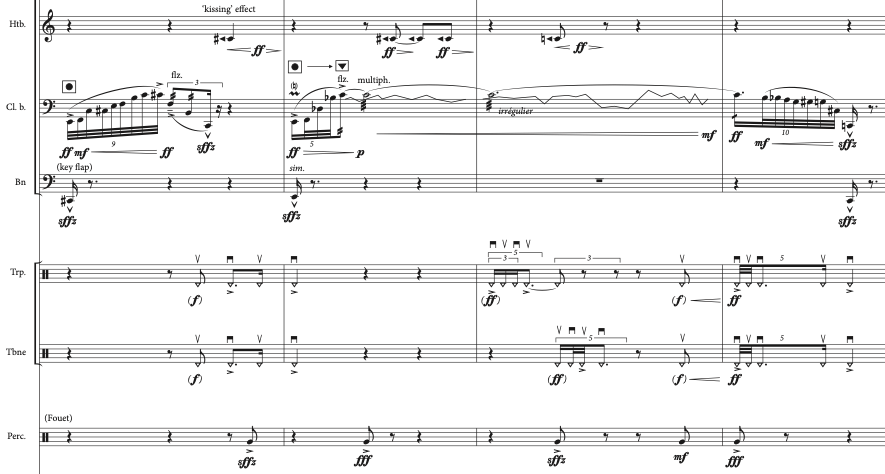

Pasolini ressent un fort besoin d’évoquer le passé pour trouver l’origine des obsessions du présent, inspiré par les tragédies grecques conçues comme porteuses de la sagesse de l’ancien monde préindustriel. La prise en compte du passé le conduit, à travers les idées de totem et de tabou, à la génération de la violence sacrificielle, à la nécessité d’une victime pour racheter la société. Cette violence corporelle, physique et poétique à la fois, est exprimée musicalement de manière extrême dans certaines parties orchestrales, en particulier dans les deux passages culminants des Épisodes II et V. La figure ci-dessous montre comment la sensualité insinuante de l’“effet de baiser” du hautbois (kissing effect), les gestes sonores énergiques et progressivement stridents de la clarinette basse, les « souffles sonores » de la trompette et du trombone, ainsi que l’utilisation du fouet dans la percussion, sont combinés sur le plan rythmique :

Orgia, Episode V, c. 85-88. Partition d’orchestre. Durand, 2024.

Selon Davide Bertelè, dans le caractère phonique du mot, il est possible de trouver cette trace primordiale que Pasolini définit comme le « moment purement oral du langage », identifiable dans le « cri de la bête et des besoins physiques, des instincts », et qui s’avère être le principal responsable du rapport authentique, et donc sacré, avec la réalité.[5] Un archaïsme que l’on retrouve d’une certaine manière dans les sons physiologiques mis en œuvre dans l’exemple instrumental ci-dessus.

Dans les passages où les personnages d’Orgia expriment le contraste, si typique de Pasolini, entre le présent consumériste et déshumanisant et un passé préindustriel idéalisé par lui, la musique orchestrale, à travers les sons de l’archiluth et de la harpe, se transforme pour nous ramener aux origines du genre opératique, en citant des passages clés de l’Euridice de Peri et de l’Orfeo de Monteverdi. Dans l’épisode III, les deux personnages et les bois de l’orchestre chantent, en citant librement et en se transformant constamment, le passage dans lequel la messagère de l’opéra Orfeo de Monteverdi annonce au demi-dieu la mort de sa bien-aimée. Ce fragment lyrique inoubliable de l’œuvre fondatrice du genre opératique, avec ses mélismes archaïques, sa modalité énigmatique et son pathos triste, se constitue ainsi en paradigme de la mort et du malheur exprimés en musique, conférant à Orgia une tonalité ancestrale.

Mais l’apogée lyrique de l’opéra se trouve au moment où la protagoniste féminine, à la fin de l’épisode IV, planifie et exécute l’acte terrible de Médée, à travers une sarabande de douze minutes, inspirée et basée sur la Suite française n° 6 de Bach. L’infanticide, dans le cas d’Orgia, n’est pas une arme que la mère utilise pour se venger de son conjoint, le père de ses enfants. Alors que Médée joue un rôle actif et se venge de Jason, la Donna est dépassée par la situation et abandonne le combat.

À présent quelque chose a bougé dans la chambre,

comme dans un corps un battement de cœur, je l’ai entendu.

L’air dans l’air a remué.

Une espèce de coup dans la profondeur du ciel !

Et le contrecoup est arrivé jusqu’ici,

Souffle dérisoire de l’air,

qui donne une émotion méconnaissable.

Pier Paolo Pasolini

Orgia, Épisode IV, 1968 Actes Sud

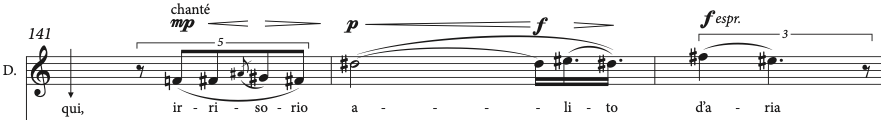

Selon Hervé Joubert-Laurencin, la première et peut-être la seule tradition poétique à laquelle Pasolini explicite délibérément son appartenance est celle de la poésie provençale des XIIe et XIIIe siècles. Imprégné de l’“Ab joi” troubadour, chez Pasolini « un mouvement minimal imprimé dans l’air » se communique à chaque molécule de l’atmosphère terrestre, et donc à chaque mot.[6] Ce souffle d’air possède une puissance capable de pousser la Donna à commettre le crime inimaginable de tuer ses deux enfants puis de se suicider. C’est ici que le chant lyrique s’élève au-dessus de l’orchestre. Les lignes mélodiques, inspirées par la voix expressive au registre large et au legato sublime de la soprano Ausrine Stundyte (qui a créé l’opéra en juin 2023 avec le baryton Leigh Melrose et la soprano Jone Martínez) s’élargissent, explorant des couleurs et des registres opératiques marqués, proches de la tradition italienne :

Orgia, Episode IV, c. 141-143. Partition vocale. Durand, 2024.

L’orchestre contrebalance ce lyrisme de la Donna par des sonorités au spectre strident et aux textures instables, soulignant la fragilité et la beauté éphémère de la condition humaine, tandis que l’archiluth, accompagnant la voix, développe le chant harmonique de la sarabande dans toute sa plénitude.

Mais Orgia commence et se termine par le suicide de l’Uomo. Pour exposer et dénoncer son drame personnel, celui de ne pas avoir pu vivre pleinement son homosexualité, qu’il a réprimée toute sa vie sous le couvert d’un mariage bourgeois, il se pend. Il le fait vêtu des vêtements laissés à la maison par la prostituée qu’il voulait tuer, quelques semaines après la mort de sa femme et de ses enfants, dans un nouveau paroxysme sadique. En effet, dans les derniers moments de sa vie, conscient de sa différence, de son homosexualité, il accomplit l’acte le plus puissant qu’il soit capable de concevoir : un suicide accusateur qui dénonce une société pleine d’incompréhension, d’hypocrisie, de cruauté et de mépris pour toute forme de minorité.

Avec la réalisation de l’opéra Orgia, dans lequel interagissent fortement les contradictions des êtres humains dans la société, et qui nous rendent fragiles, hésitants ou violents, notre objectif est de promouvoir un dialogue entre la littérature de Pasolini et la musique, en contribuant à une “action hautement expressive, et indéfinissable comme les actions de la réalité”.

Hèctor Parra, avril 2024

[1] Abitbol, Jean. L’Odyssée de la voix. Champs (n° 1078) – Champs sciences. Flammarion, 15/05/2013.

[2] Bertelè, Davide. Pasolini alla prova di Orgia: Dal laboratorio drammaturgico alla regia torinese del 1968. Pg. 98. Ianieri Edizioni srls (25 février 2021).

[3] Damani, Abdelkader (collectif). Étincelles / Scintille. Pg. 96-103. Villa Médicis, Rome, 2022.

[4] Katsantonis, Georgios. Anatomia del potere. Orgia, Porcile, Calderón. Pasolini drammaturgo vs. Pasolini filosofo. Pg. 32-33. Metauro Edizioni (28 juillet 2021).

[5] Bertelè, Davide. Pasolini alla prova di Orgia: Dal laboratorio drammaturgico alla regia torinese del 1968. Pg. 108. Ianieri Edizioni srls (25 février 2021).

[6] Joubert-Laurencin, Hervé. Le grand chant: Pasolini – Poète et cinéaste. Pg. 83-87. Éditions Macula (19 août 2022, Paris).

Photos (de haut en bas) : © Amandine Lauriol

Partager