Hèctor Parra : conférer à « Orgia » une tonalité ancestrale.

Entretien

L‘opéra Orgia d’Hèctor Parra s’impose comme une rencontre saisissante entre la radicalité poétique de Pier Paolo Pasolini et la modernité lyrique du compositeur catalan. Adapté de la pièce de théâtre de Pasolini écrite en 1968, Orgia plonge dans l’intimité d’un huis clos où la violence des rapports humains, la question du mal et la monstruosité sont exposées sans fard, dans une société que Pasolini juge déshumanisée par le consumérisme et les résurgences du fascisme. Hèctor Parra revient sur son intérêt pour ce texte féroce et les enjeux de son adaptation pour l’opéra, qui sera mis en scène à la Cité de la musique le 22 novembre par Calixto Bieito.

Hèctor, qu’est-ce qui vous a si spécialement attiré dans Orgia ?

J’ai découvert Orgia en 2010 et je suis immédiatement tombé amoureux de ce texte troublant qui mélange la poésie la plus sublime avec le constat tragique de l’impossibilité de vivre une vie honnête, pleine et profonde, immergés que nous sommes dans le consumérisme néo-capitaliste qui nous noie dans la médiocrité. En 2015, nous avons commencé à discuter avec Calixto Bieito de la possibilité de transformer Orgia en opéra. Au départ, nous avions discuté des résonances que le texte de Pasolini a avec celui de la Passion du Christ, et plus particulièrement celle de Saint-Jean. Cela m’avait conduit peu après à composer une œuvre orchestrale pour instruments baroques et modernes vaguement inspirée d’Orgia et basée sur la Passion selon Saint Jean de Bach (Irrisorio alito d’aria, 2017). Et Calixto a créé une mise en scène pour cette Passion.

Est-ce à dire que, dans sa forme, votre partition répond directement aux enjeux de vos échanges avec Calixto Bieito ?

Quand j’ai parlé avec Graziella Chiarcossi, la nièce et héritière de Pasolini, elle m’a demandé de ne pas changer un seul mot de Pasolini, pas une seule virgule, mais de faire toutes les coupes nécessaires au développement de l’opéra. Et c’est Calixto qui a fait ces coupes. C’était crucial pour moi car je souhaitais vraiment m’inspirer de ce que Calixto mettait en avant pour essentialiser le drame pasolinien tout en respectant scrupuleusement sa structure composée d’un prologue et de six épisodes.

Comment avez-vous procédé pour forger un lyrisme spécifique dans la langue de Pasolini ?

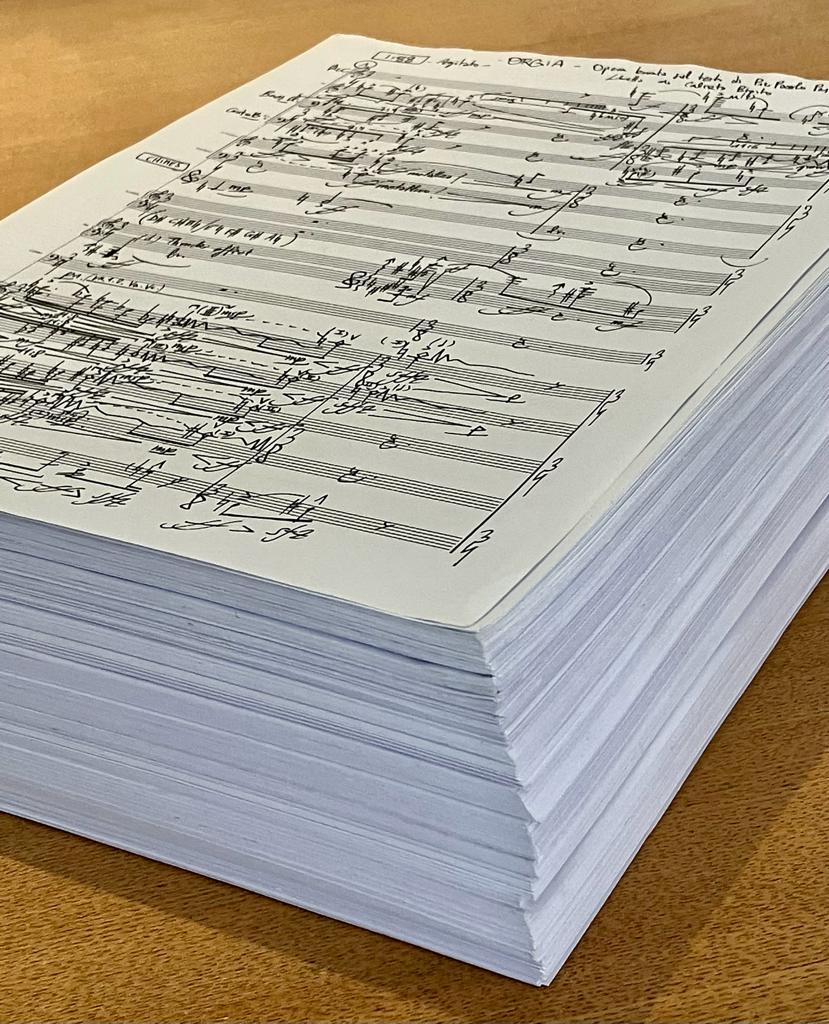

J’ai vécu un an à la Villa Médicis en tant que pensionnaire. Ainsi, en 2021, je me suis déplacé à Rome en famille pour étudier l’italien et absorber tout ce que je pouvais de la ville adoptive de Pasolini, de ses gens, de sa lumière… Au début du processus de composition, j’ai dessiné beaucoup de torses hellénistiques au Palazzo Altemps, au Palazzo Massimo alle Terme ou à la Centrale Montemartini. Mon but était d’écouter leurs voix, de ressentir leurs tensions internes et leurs rythmes externes pour stimuler l’imagination lyrique qui donnerait vie aux deux protagonistes d’Orgia. Inspiré par la manière particulière et radicale de Pasolini d’explorer le passé pour éclairer le présent d’une lumière nouvelle, capable de nous projeter dans l’avenir, j’ai étudié attentivement cette lingua del corpo qui est à la base de notre culture, afin de l’exprimer plastiquement de manière directe et gestuellement palpable. Dans mes dessins, chaque coup de crayon révèle sa direction, l’énergie avec laquelle il a été réalisé, sa relation avec les autres, ainsi que sa fonction structurelle au sein de l’ensemble. Et après chaque séance de dessin j’ai revécu dans l’atelier de composition les états psychologiques expérimentés devant les originaux grecs et romains pour, face au texte de Pasolini, donner naissance à la partition d’Orgia (photo ci-dessous).

Comment ça se joue musicalement ?

Cette expérience plastique et esthétique m’a permis de développer un lyrisme fluide qui, selon la nature du texte, prend des formes différentes. Là où le flux de la parole est plus rapide et les dialogues plus vifs et tranchants, les lignes mélodiques suivent de près les profils sinueux et rythmiques de la langue italienne originale. Ainsi, les couleurs phonétiques de chaque phrase sont accentuées par des dynamiques et des registres plus extrêmes, tandis que les passages transitoires sont exprimés d’une voix presque parlée. Chaque registre, chaque intervalle, mais aussi chaque phonème et chaque syllabe du texte possède ses couleurs, ses modes d’expression lyrique. Et la partition devient une lettre intime que le compositeur livre au chanteur. Quand le chanteur réalise tous ces transferts, il y a des émotions profondes qui émergent. Après, au cours des répétitions orchestrales, j’ai été très inspiré par la façon éblouissante qu’a Pierre Bleuse de faire vibrer le souffle de la musique et son phrasé au travers de l’air et d’en transmettre ses vibrations et architectures…

Mais est-ce qu’on peut faire une révolution poétique sans faire une révolution du langage ?

À la base, dans mon écriture, je cherche toujours une vocalité qui est le fruit du moment présent et du vécu intime que j’en ai. Cela demande d’accepter l’ouverture totale de la voix, la vibration totale du corps humain. Mon but est de parvenir à un langage lyrique actualisé qui mette en jeu les problèmes de notre époque, à travers un lyrisme expressif qui embrasse naturellement les émotions les plus variées. Avec la difficulté implicite du moment – extrêmement dangereux – qui s’est ouvert dans le monde en raison de l’influence écrasante d’une techno-politique progressivement articulée aux idéologies néo-fascistes, qui contaminent chacune des sphères de notre société.

Vous recourez au langage passé de l’opéra, en retournant à Jacopo Peri, aux origines de l’opéra. Ces types de langages musicaux répondent-ils à un codage politique de votre part ?

Dans les passages où les personnages d’Orgia expriment le contraste, si typique de Pasolini, entre le présent consumériste et déshumanisant et un passé préindustriel idéalisé par lui, la musique orchestrale, à travers les sons de l’archiluth et de la harpe, se transforme pour nous ramener aux origines du genre opératique, en citant des passages clés de l’Euridice de Peri et de l’Orfeo de Monteverdi. Dans l’épisode III, les deux personnages et les bois de l’orchestre chantent, en citant librement et en se transformant constamment, le passage dans lequel la messagère de l’opéra Orfeo de Monteverdi annonce au demi-dieu la mort de sa bien-aimée. Ce fragment lyrique inoubliable de l’œuvre fondatrice du genre opératique, avec ses mélismes archaïques, sa modalité énigmatique et son pathos triste, se constitue ainsi en paradigme de la mort et du malheur exprimés en musique, conférant à Orgia une tonalité ancestrale.

Propos recueillis par David Christoffel

Photos (de haut en bas) : © E. Moreno Esquibel – Teatro Arriaga / © Teatro Arriaga

Partager