Ema Nikolovska : « Le Marteau sans maître a enrichi ma relation avec la voix. »

Entretien

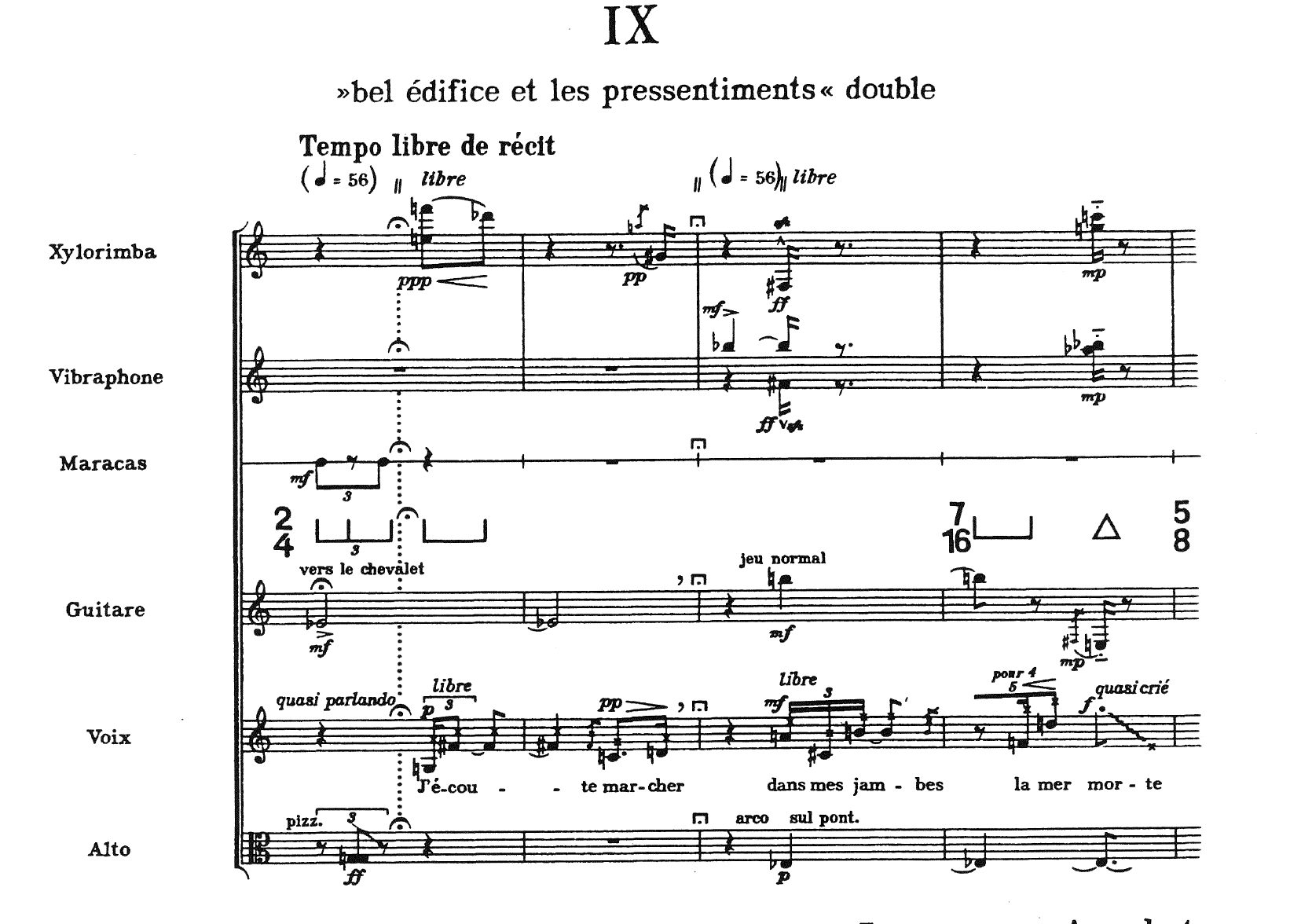

Pour relever le défi de l’une des partitions les plus emblématiques de Pierre Boulez, Le Marteau sans maître, l’EIC a invité la mezzo-soprano Ema Nikolovska à le rejoindre le 13 septembre prochain pour un concert à Lisbonne. Rencontre avec une interprète pour qui cette œuvre est « une célébration de la joie du processus ».

Emma, c’est la première fois que travaillez avec l’Ensemble intercontemporain, même si vous avez déjà eu l’occasion de chanter Le Marteau sans maître à plusieurs reprises. Quelle influence cette nouvelle rencontre aura-t-elle sur votre interprétation ?

Le Marteau sans maître est une pièce de Boulez si rarement jouée que je me sens chanceuse de l’avoir beaucoup chantée récemment. Je l’ai découverte cette année lorsque le guitariste Sean Shibe m’a invitée à participer à sa tournée de concerts. Au côté d’autres pièces marquantes de James Dillon et Cassandra Miller, cette tournée plaçait Le Marteau au centre du programme, en hommage au compositeur dont on célèbre le centenaire. Ces trois derniers mois, j’ai pu l’interpréter sur des scènes aussi prestigieuses que le Wigmore Hall à Londres ou l’Elbphilharmonie à Hambourg, ou lors de festivals comme le Festival d’Aldeburgh et les BBC Proms. Ce qui était extraordinaire, c’est que chaque musicien du groupe la découvrait pour la première fois ! Notre travail transpirait donc d’un sentiment de défi, de découverte – l’excitation de gravir un Everest, plein de surprises à chaque détour.

Le petit plus a été de travailler avec Hilary Summers, qui a enregistré Le Marteau sans maître avec Boulez et l’EIC en 2004. J’admire énormément le travail d’Hilary, et bénéficier de ses idées et de son expérience a été très précieux pour former ma propre conception de l’œuvre.

Aujourd’hui, avoir l’occasion d’interpréter cette œuvre majeure de Boulez avec l’ensemble qu’il a fondé ajoute une dimension particulière à ma relation à sa musique, et à cette œuvre en particulier. J’ai hâte d’apprendre des solistes de l’Ensemble intercontemporain, en découvrant leur approche du son et du temps.

Qu’aimez-vous particulièrement dans Le Marteau sans maître ?

Travailler et interpréter Le Marteau sans maître remet activement en question ma façon d’écouter la musique, et de jouer avec d’autres. C’est très stimulant, car cette œuvre bouscule des schémas traditionnels de rapport au son. L’œuvre possède des singularités de geste, de rythme, de texture et de temps, sans équivalent avec ce que j’ai connu auparavant ; je me sens donc plus inventive dans l’écoute.

J’aime le côté ludique de l’écriture, les contrastes intenses entre les mouvements (tous reliés mais chacun étant un cosmos/personnage différent), ainsi que les multiples façons d’explorer le silence que propose la pièce. Le Marteau sans maître enrichit aussi ma relation avec la voix : il m’a permis d’affiner mon approche de la hauteur, de l’architecture, en vivant dans les espaces sonores d’autres instruments. Ce type d’écriture libère inévitablement de nouvelles couleurs et idées pour chacun de nous – c’est une œuvre qui célèbre la joie du processus, une opportunité de rafraîchir nos concepts d’« instrument », de « temps », de « hauteur », etc.

Comment entraînez-vous votre voix pour cette œuvre exigeante ? Quels en sont les principaux défis techniques ?

Dans beaucoup d’écritures vocales des siècles passés, on retrouve des motifs mélodiques et harmoniques que l’on peut facilement anticiper, car ces motifs existent aussi dans le jazz, la musique populaire du XXᵉ siècle, voire dans la musique pop actuelle. Nos oreilles y sont déjà préparées. L’écriture du Marteau sans maître présente une planète à part : la voix a besoin de temps pour s’habituer aux particularités physiques et imaginaires de cet univers sonore, et pour apprendre à les chorégraphier en fonction de la manière dont le temps et le silence se comportent dans l’œuvre.

J’ai beaucoup travaillé autour des trois points clés – douceur, lenteur et sensualité – afin d’apprendre à mon corps que cette nouvelle manière de chanter est une langue à savourer, et non une contrainte à « intégrer ». J’utilisais différents exercices, comme fredonner ou souffler dans une paille plongée dans une bouteille d’eau, changer d’octave, travailler de manière très lente avec un métronome, pour comprendre les relations de hauteur, de phrasé et d’articulation avec les autres instruments. Je me suis également exercée au mélodica, afin de sentir les grandes lignes mélodiques et les respirations, sans les contraintes spécifiques au chant.

Dans Le Marteau sans maître, comment la voix dialogue-t-elle avec l’ensemble ? Comment parvenez-vous à trouver un équilibre ?

La voix est un membre instrumental à part entière, mais il est si rare de participer à une œuvre où elle n’est pas l’élément dominant ! Le Marteau nous fait découvrir une nouvelle dimension de la musique de chambre, qui n’obéit pas aux modèles « occidentaux » classiques de composition ou de narration. La voix joue souvent un rôle d’accompagnement (par exemple le fredonnement du n°9), tout en modulant la texture pour soutenir les interventions des autres instruments. L’œuvre se fonde sur une grande ouverture dans les relations entre les « personnages » instrumentaux, et une dramaturgie qui n’est pas orientée vers la compréhension immédiate. Elle transfigure les sons et permet à chaque instrument de se métamorphoser en des formes inédites. Selon moi, la voix doit se mettre au service des autres instruments et faciliter l’expansion de leurs couleurs.

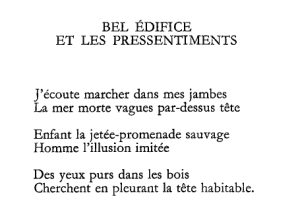

Quels défis ou opportunités offre la poésie de René Char ?

Il est fascinant de travailler un poème où les sons des mots sont aussi centraux et peuvent servir à évoquer des images, au-delà de leur sens. Le surréalisme est pour moi une immense source d’élan créatif : il brise les schémas rigides de l’esprit, secoue et rafraîchit la perspective par le jeu et l’absurde. Il permet aussi d’explorer nos rêves et visions, de trouver des voies inhabituelles qu’une pensée rationnelle ne révélerait pas, pour apprivoiser l’inconscient. Les textes de René Char créent des phrases étirées, comme des énigmes – ce qui maintient l’imagination active.

L’une des questions que pose le surréalisme (et à laquelle les impulsions sonores de Pierre Boulez semblent répondre) est la suivante : l’art est-il destiné à être « compris » ? Privée de sens, cette poésie laisse places aux interprètes et aux auditeurs pour faire leurs propres associations. Musique et poésie deviennent alors des outils pour explorer notre propre esprit, accueillir l’inconfort comme quelque chose de curieux et de prometteur, plutôt que de menaçant.

Quelle place la musique contemporaine occupe-t-elle dans votre répertoire ?

Dans ma pratique artistique, il est essentiel pour moi d’habiter et d’explorer plusieurs univers sonores, car je crois qu’ils sont tous interdépendants et s’éclairent mutuellement. Par exemple, je comprends mieux Mozart ou Schubert quand je travaille Le Marteau sans maître ou une œuvre en cours de composition, ou lorsque j’improvise – et l’inverse est vrai aussi. J’aime avoir un contact simultané avec plusieurs époques : la semaine dernière je chantais Fauré, Debussy, Brahms, Dvořák et des chants folkloriques balkaniques lors d’un récital en Grèce ; cette semaine je chante Boulez ; la semaine prochaine je poursuis mon travail sur Les Contes d’Hoffmann. Parallèlement, je préparerai aussi le rôle-titre de l’opéra Orlando d’Olga Neuwirth, Cherubino dans Les Noces de Figaro de Mozart (production prévue en janvier/février), et je mènerai des recherches sur de possibles mélodies de Takemitsu à programmer pour un récital au Wigmore Hall en décembre.

J’ai réalisé que je bénéficie de cette stimulation multiple, car elle génère des idées sur la manière de relier des concepts esthétiques ou philosophiques à travers les époques, les genres et les cultures. Je suis très reconnaissante envers les personnes qui m’offrent les opportunités d’explorer mes idées sur le son et la voix.

Photos (de haut en bas) : Ema Nikolovska © Kaupo Kikkas / répétition du Marteau sans maître à la Cité de la musique © Claire de Montgolfier / extrait du Marteau dans maître de René Char © Editions Corti

Partager