Le son dans la peau. Entretien avec Rebecca Saunders, compositrice.

Entretien

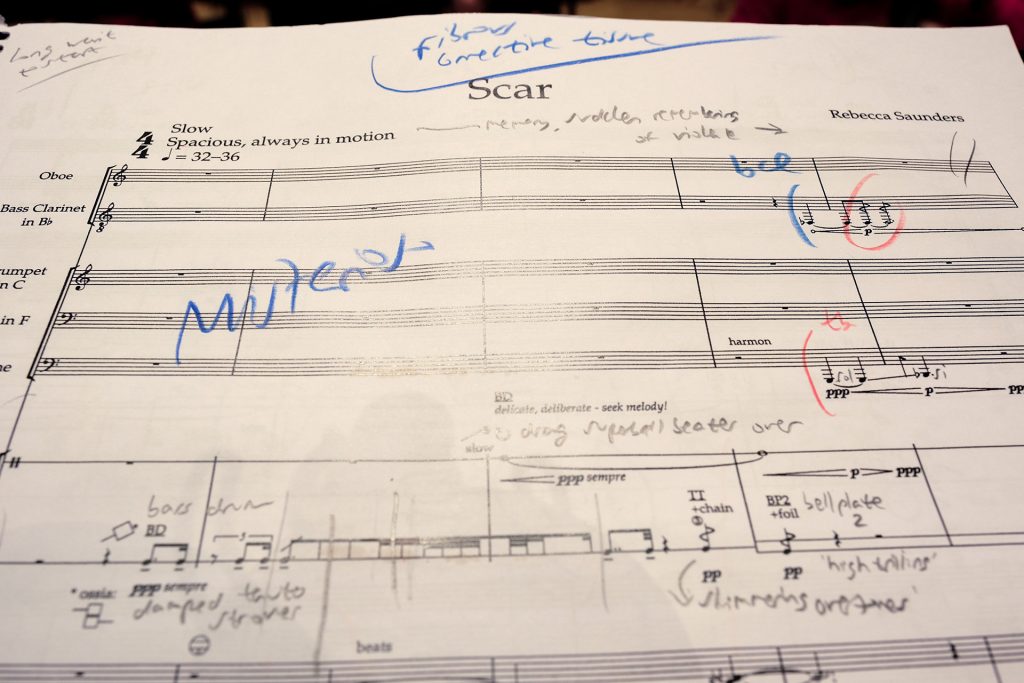

Le 8 novembre à la Cité de la musique, l’Ensemble intercontemporain présentera, pour la première fois en France, le triptyque Skin/Scar/Skull de Rebecca Saunders dans son intégralité. Nous revenons avec la compositrice anglaise sur la genèse et l’articulation de ces trois pièces singulières.

Rebecca, le premier contact du public avec vos pièces, ce sont vos titres, qui sont d’une nature très spécifique – des mots très soigneusement choisis –, notamment avec Skin, Scar et Skull. Quand vos titres arrivent-ils dans le processus de composition ?

Cela varie énormément d’une pièce à l’autre. Même pour les trois pièces du triptyque dont vous parlez. Le titre de Skin m’est apparu clairement dès le début de la composition, puisque c’est un mot qui me fascine totalement. À l’époque, lorsque l’on me demandait de parler de musique et d’articuler une pensée sur mon processus de composition, j’en parlais comme d’aller « extraire les sons d’en-deçà la surface du silence ». C’est une image que je n’utiliserais sans doute plus aujourd’hui mais, à l’époque, elle m’aidait à exposer certaines de mes pensées sur la composition, sur la nature du son et du silence.

Skin va plus loin encore que cela : on imagine alors un corps et la surface dont je parlais devient « peau ». C’est de surcroit, en anglais, un nom (« peau ») et un verbe (« écorcher »), avec là encore de nombreuses connotations. Via la métaphore de la mue, le mot évoque également le passage du temps.

La composition de Skin trouve d’ailleurs son origine dans de nombreux fragments poétiques que j’ai écrits autour de ce thème au fil des ans. Le texte chanté par la soprano est donc de ma main, développé en parallèle de la composition. Ce titre s’est imposé d’autant plus que l’un des enjeux de la pièce était de trouver une manière de broder ce langage sur le tissu sonore.

À l’inverse, le titre de Scar ne m’est venu qu’à la toute fin du processus. La source principale du matériau est une série de longs gestes percussifs initiés par les deux pianos solistes qui dialoguent en se faisant face, à gauche et à droite de la scène — la pièce consistant originellement en une orchestration de ces gestes extrêmes. J’imaginais que ces gestes créaient un étirement des mailles du silence tel que l’on en déchirait la surface, que l’on en déchirait la « peau » – d’où l’image de la cicatrice (Scar). Cette image m’a ensuite évoqué la fragilité d’une expérience traumatique, ce qui m’a menée à la pièce Wound, née de Scar…

Comment approchez-vous la forme et la structure, en relation avec le matériau musical ?

Il m’est très difficile d’expliquer ceci avec des mots. Ce n’est pas : « on y va au hasard et on verra ce qui se passe. » Les solutions d’organisation du matériau qui fonctionnent sont en réalité peu nombreuses. Une pièce se cherche elle-même une solution de forme qui aura du sens, à la fois physiquement et intellectuellement. Cela passe par des décisions formelles et des phases de préparation très précises. À commencer, bien sûr, par la collecte du matériau. Le tout est déterminé par une question fondamentale : qu’est-ce que je recherche ?

Si je prends l’exemple de Skin, cette pièce est, dans les faits, formellement très rigoureuse, mais je ne l’ai pas planifiée d’un coup dès le départ. J’ai commencé par définir trois types de matériau musical : le premier est un geste énergique mené par la trompette et la chanteuse, qui gagne ensuite tout l’ensemble ; le deuxième est un duo plus doux, très expressif et sensuel, entre la voix et la flûte basse, et le troisième est une « récitation », qui déroule six « images textuelles ».

Le développement formel a consisté, en partie du moins, à jouer sur les tensions entre ces trois types de matériau. Si l’on prend un peu de recul, la pièce est très clairement divisée en deux parties : les deux utilisent exactement le même matériau, mais les moyens de le générer et de l’explorer sont diamétralement opposés.

Ainsi exposé, cela peut sembler compliqué, mais cela ne l’est pas de mon point de vue. C’est une réponse aux questions que je me posais : comment faire coexister ces trois types de matériau au sein d’une seule et unique forme ? Comment les faire muter les uns dans les autres ? Comment jouer avec leurs densités propres pour les mettre aux prises les uns avec les autres ? Comment préserver leurs identités ? Toutes ces questions tournaient dans ma tête.

Ensuite, la composition en tant que telle revient à me poser la question : quelle longueur pour tel fragment ? Quand tout est prêt, je commence au début, et je déroule jusqu’à la fin. Tout simplement. Bien sûr, dans certains cas, l’orchestration exacte d’un passage dépend de l’endroit où il se trouvera finalement au sein de la forme globale.

Pour Scar, par exemple, le processus a été à la fois similaire et très différent. Les gestes de piano dont j’ai parlé plus haut, qui constituent le matériau de base, ont plusieurs potentiels fonctionnels et peuvent se décliner de diverses manières : percussif, lyrique, acoustique… En l’occurrence, Scar joue sur l’idée d’attaque et de résonance. Au fil de la partition, les résonances prennent le pas sur les attaques. C’est un processus d’abstraction du relief, pour laisser place à la seule résonance du matériau de base. C’est donc une exploration de ces résonances. Qu’arrive-t-il lorsque ces résonances existent indépendamment des attaques qui les ont provoquées ? Encore une fois, je me pose des questions. En l’occurrence, en travaillant avec les différentes propriétés acoustiques de ces attaques, et en explorant l’étendue des possibles, il s’agit d’écouter le son, de le comprendre, et d’en dégager le potentiel acoustique.

Scar était-il d’emblée pensé comme le second volet d’un triptyque, après Skin ?

Après Skin, j’ai su assez tôt que je voulais poursuivre dans cette veine, mais c’est longtemps resté une volonté assez vague. Cela étant dit, si Scar n’a pas été pensé comme un second volet, ce n’est pas le cas de Skull dont l’un des enjeux formels a justement été de faire en sorte que l’œuvre constitue un cycle avec les deux premières pièces. Voilà quatre ans, il m’est clairement apparu qu’il me fallait faire un troisième volet, qui prendrait Skin et Scar comme point de référence émotionnel et formel. Un défi fascinant du reste. Pour Skull, nombre de décisions conceptuelles et formelles ont donc été prises en relation avec les deux autres pièces, pour en faire le dernier volet du triptyque.

Cela dit, si la question était claire – que doit être cette troisième pièce pour créer la possibilité d’un triptyque cohérent ? –, la réponse l’était moins. Première certitude, ce devait être une pièce longue. Deuxième certitude : la pièce se devait d’explorer, pour la première fois pour moi depuis longtemps, des fragments mélodiques lyriques, et de travailler avec la polyphonie – ce que ni Skin ni Scar ne faisaient. Le traitement du matériau y est donc bien différent. J’ai par exemple repris de Scar une ligne mélodique dans le grave de la trompette, avec un timbre connoté jazz, le long de laquelle j’ai exploré une écriture polyphonique au sein de l’ensemble.

Une préoccupation essentielle a été de faire référence à des passages de Skin et Scar, comme pour reprendre des fenêtres laissées ouvertes, des questions laissées en suspens, afin de les retravailler dans ce nouveau contexte. Enfin, la trajectoire formelle de Skull est très différente de celles des deux premiers volets, aussi parce qu’elle se termine sur un climax, dénué de résonance.

Photos (de haut en bas) © Astrid Ackermann / © EIC

Partager