Nicolas de Staël, déchiqueté de la forme.

Éclairage

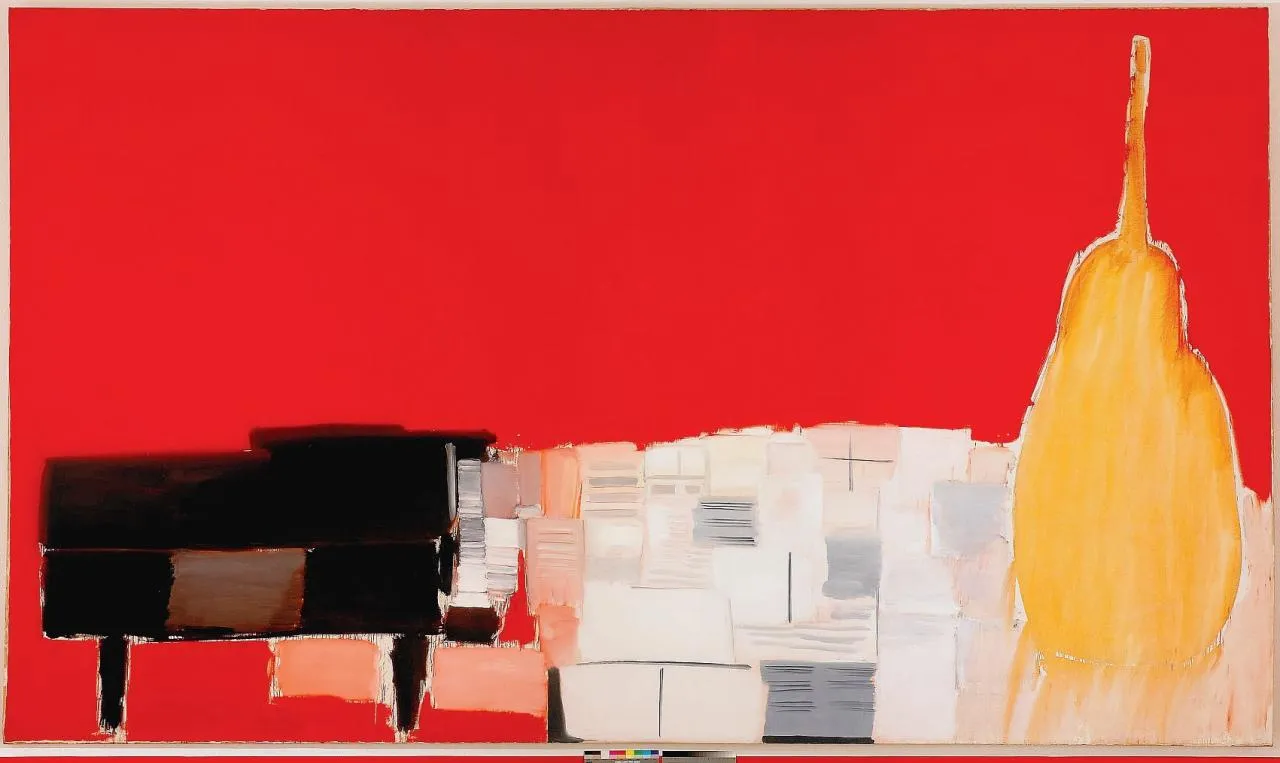

Lundi 17 mars, au Musée Picasso d’Antibes, le quatuor de l’Ensemble intercontemporain jouera plusieurs mouvements du Livre pour quatuor de Pierre Boulez devant le célèbre tableau Le Concert de Nicolas de Staël. L’occasion de revenir sur le travail du peintre français et sa relation artistique autant qu’amicale avec Pierre Boulez.

« Je roule de France en Sicile, de Sicile en Italie, en regardant beaucoup de temples, de ruines ou pas, des kilomètres carrés de mosaïques et à part la nage dans toutes les mers, je ne fais rien, sinon quelques croquis. Le point culminant fut Agrigente et le musée de Syracuse. »

Nicolas de Staël à Jacques Dubourg, septembre 1953 [1]

« Corps et âme devenu un fantôme qui peint des temples grecs et un nu si adorablement obsédant sans modèle [2] », Staël laisse sur ses toiles de l’automne puis de l’hiver 1953-1954 la double empreinte d’un voyage en Italie et d’une passion amoureuse. Le premier se lit très nettement dans la série de toiles intitulées Sicile, Agrigente ou Paysage de Sicile. La seconde, dans l’obsession de l’absente, se nourrit des souvenirs du premier. Ainsi le thème des paysages siciliens semble-t-il se prolonger de longs mois après le retour en France, jusqu’au début de l’année 1954. Staël travaille alors en Provence ; aux thèmes siciliens se mêle une Montagne Sainte-Victoire (1954) dont la forme et les couleurs empruntent à la lumière insulaire et aux temples grecs. Plus exubérante encore sur le plan des couleurs, elle tisse un trait d’union entre le lieu où travaille le peintre et les souvenirs qui le hantent. Face à cette montagne, Cézanne cherchait « les tons têtus des rocs, l’obstination rationnelle du mot, la fluidité de l’air, la chaleur du soleil [3] » – autant de sensations que rendent les couleurs et les empâtements de Staël. Sicile, que rien, hormis le titre, n’éloigne foncièrement de la Montagne Sainte-Victoire, se distingue néanmoins des autres toiles par un « déchiqueté de la forme [4] » qui traverse le motif pyramidal du fond du sol au ciel du tableau. La série de peintures nées de ce voyage en Italie a souvent été considérée comme le début de l’œuvre solitaire du peintre, lumière byzantine, fonds monochromes qui se retrouvent jusque dans le Grand Concert d’Antibes, peint en mars 1955 (ci-dessus). Début de l’œuvre solitaire et période de bascule vers la réinscription d’un réel identifiable sur la toile.

Peu avant que Staël n’exécute ces toiles – période d’élection pour Boulez –, le peintre et le compositeur se rencontrent chez Suzanne Tézenas, qui organisait alors des concerts privés dans son salon. Au tout début de l’année 1953, Nicolas de Staël et René Char pensent à un projet de ballet sur le thème de « l’abominable homme des neiges ». Pour la musique, des collaborations avec Stravinsky, Dallapiccola, Messiaen, Boulez… sont successivement envisagées, et donnent lieu à des auditions attentives de la part du peintre. La curiosité inquiète de Staël est le moteur d’une quête indéfiniment relancée : à New York, il renonce à convaincre Stravinsky puis, voulant écouter la musique de Dallapiccola, il entend Messiaen qui l’interprète chez Suzanne Tézenas ; Dallapiccola est oublié. Venu écouter Yvonne Loriod jouer les œuvres de Messiaen, il découvre Boulez ; et Boulez éclipse Messiaen… « Staël s’enthousiasme pour la Deuxième sonate de Boulez. (foncier, c’est foncier dit-il) », note Pierre Lecuire dans son journal le 5 mai 1953 [5]. L’impression laissée par Boulez reste sans appel et pourtant sibylline encore : au lendemain du récital qui avait réuni des œuvres de Messiaen et la Deuxième sonate de Boulez, Staël écrit à Char : « Dernière investigation musicale hier soir, lorsque Boulez donne trois notes ce pauvre Messiaen n’existe plus malgré la pyramide d’œufs blancs qui porte son lustre [6]. » Pyramide d’œufs blancs qui garde tout son mystère meringué… Le projet de ballet est finalement abandonné et le ballet reste « “poème” car, écrit Char au peintre, je me sens incapable de l’adapter pour le mettre à la portée d’un musicien. Je ne sais pas travailler sur le détail et tu comprends et tu sens cela toi, aussi bien que moi. » Il ajoute plus loin une de ces images dont les couleurs éloquentes nourrissent sa correspondance avec le peintre et se lisent parfois dans les tableaux de Staël : « les coteaux sont de sang, le thym est en fleurs dans les moindres rocailles [7] ».

À son retour de Sicile, Staël avait signalé à son marchand de tableaux Jacques Dubourg : « dites à Noémie qu’il a paru aux Presses universitaires de France une analyse de Boulez du Sacre de Stravinsky qui prend trente pages d’un livre intitulé Musique russe. Il y a de quoi guérir un bon rhume [8] »… Médication à part, Staël aimait profondément la musique. Il en avait été entouré enfant, et n’avait jamais cessé de s’y intéresser. Familier des concerts, il interrogeait, dans un parallélisme lui permettant de mettre à distance les recherches qui l’occupaient, une évolution formelle de la musique qui enrichisse et éclaire celle de la peinture de son époque. Monté à Paris pour assister aux concerts du Domaine musical des 5 et 6 mars 1955, une dizaine de jours avant de se suicider, il évoque ces questions avec Boulez qui se souvient : « Ayant senti le piège du décoratif dans le pur abstrait, il essayait de plus en plus de s’ancrer dans la réalité, sans sacrifier pour cela l’ordonnance, la structure. C’est cette antinomie à résoudre qu’il saisissait dans Webern, le rapport entre le motif, aux deux sens du terme, et l’organisation structurelle. Il y voyait une justification indispensable à la géométrie en même temps que l’assouplissement de cette géométrie aux besoins de la représentation, de l’expression [9]. »

[1] Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955, éd. Germain Viatte, Paris, Le Bruit du temps, 2014, p.448.

[2] Nicolas de Staël à René Char, in Correspondance 1951-1954, Paris, Editions des Busclats, 2010, p.129.

[3] Cité par Joachim Gasquet, in Cézanne, La Versanne, Encre Marine, 2002, p.277.

[4] Nicolas de Staël à Pierre Lecuire, 8 janvier 1954, in Lettres 1926-1955, op. cit. , p.498.

[5] BnF, département des Manuscrits occidentaux

[6] Le 6 mai 1953, in Lettres 1926-1955, op. cit. , p.422

[7] René Char à Nicolas de Staël le 4 mai 1953, in Correspondance 1951-1954, op. cit. , p.104.

[8] Nicolas de Staël à Jacques Dubourg, Lagnes, 12 octobre 1953, in Lettres 1926-1955, op. cit. , p.460. Staël fait allusion à la très fameuse analyse du sacre intitulée Stravinsky demeure.

[9] Le souvenir de Nicolas de Staël, in Nicolas de Staël, catalogue de l’exposition présentée du 12 mars au 30 juin 2023 au Centre Pompidou, Paris, Centre Pompidou, 2003, p.12.

Propos de cet article développé par Sarah Barbedette in Poétique du concert. A la lumière du tableau de Nicolas de Staël, Fayard, 2014.

Extrait tiré de Pierre Boulez, Collectif © Actes Sud, Philarmonie de Paris, 2015

Image : Nicolas de Staël, Le Concert (1955), huile sur toile, 3,5x6m, Musée Picasso © Adagp, Paris, 2025

Share