Ramon Lazkano : “Je me suis toujours senti proche de Ravel”.

Entretien

Est-ce parce qu’il est basque lui-même que Ramon Lazkano s’intéresse à Maurice Ravel ? Voilà plus de 15 ans déjà qu’il caresse le projet d’un opéra, d’après le roman Ravel de Jean Echenoz, paru en 2006. Le voici enfin, intitulé La Main gauche, tragédie du tarissement et de la dissolution du génie créatif. Le compositeur lève pour nous le voile sur la fabrique de ce singulier opéra de chambre, créé le 30 août dernier à Saint-Jean-de-Luz dans le cadre du Festival Ravel et repris le 3 octobre à la Cité de la musique dans sa version mise en scène.

Ramon, quelle est l’origine de cet opéra, La Main gauche ?

À l’origine il y a la lecture du roman Ravel de l’écrivain français Jean Echenoz, publié en 2006. Ce qui m’a fasciné dans ce roman, c’est qu’il traite des dernières années de vie de Ravel, c’est-à-dire les moins productives, au cours desquelles la maladie l’isole dans le silence. Aphasie, agraphie : le langage s’estompe, de même que certaines fonctions cognitives. Le corps devient prison d’incommunicabilité. Le roman d’Échenoz n’est pas une biographie, mais le récit de cette impuissance grandissante, et notamment de cette incapacité à réaliser le rêve musical dont sa tête était encore emplie. Ce paradigme de l’effondrement de l’interface avec le monde est saisissant : le livre est comme un vortex inversé, le temps ralentit, s’élargit à mesure que Ravel perd les moyens d’être avec les autres et d’identifier sa musique.

Dès 2009, j’ai donc commencé à ébaucher, puis des difficultés personnelles sont survenues. Grâce au soutien de Joséphine Markovits, je me suis remis à la tâche en 2015 — j’ai écrit pour le Festival d’Automne des fragments de scènes sous forme de cantate que Jean-François Heisser a repris plus tard dans le cadre du Festival Ravel sur la côte basque. C’est finalement en 2023, lors d’une conversation avec Pierre Bleuse, Bertrand Chamayou (qui a pris la succession de Jean-François Heisser au Festival) et le metteur en scène Calixto Bieito, que le projet a véritablement pris forme. Les années ayant passé, j’avais changé, et je n’ai pas voulu reprendre la musique déjà écrite. Toute l’œuvre est nouvelle. Entretemps, le livret a été remanié en profondeur et j’ai ajouté un prologue.

Bien que né de l’autre côté du fleuve Bidassoa, vous êtes basque, comme Ravel. Mais votre familiarité avec lui s’arrête-t-elle à ce simple détail biographique ?

Non, bien sûr. Il y a sa musique, avant tout, qui m’accompagne depuis toujours. Et puis un détail anecdotique : à l’âge de 15 ans, un ami de mon père m’a offert quatre lettres manuscrites de Ravel. Cela me rend le personnage plus proche, plus intime, plus incarné. D’autre part, mon professeur de composition à San Sebastian, Francisco Escudero, avait fait ses études à Paris dans les années 1930 et avait croisé Ravel — la musique française est d’ailleurs très présente, encore aujourd’hui, au Conservatoire de San Sebastian.

Lorsque vous avez composé la partie vocale du personnage de Ravel, vous êtes-vous inspiré de la prosodie ravélienne ?

C’est une question complexe. Lorsque j’étais dans sa classe au CNSM de Paris, Alain Bancquart nous déconseillait de prendre la prosodie de Ravel comme modèle pour la mélodie française, lui préférant Debussy ou Massenet, dont l’approche de la langue semble plus normative. De fait, la métrique de Ravel est particulière. Il a par exemple tendance à mettre toujours l’accent tonique sur les deuxièmes temps — ce que j’interprète comme une imprégnation du basque. Dans les variétés les plus usuelles du basque, dont le labourdin familier à Ravel, les mots de plus de trois syllabes sont accentués sur la deuxième et la dernière. Cela laisse des traces visibles dans sa musique, pour qui veut bien les voir, et surtout pour qui en est familier. Il y a dans la diction de cette musique une intonation épidermique, une façon d’énoncer le flux rythmique et la prosodie qui me semblent évidentes, même si je ne voudrais pas réduire Ravel à cette dimension-là.

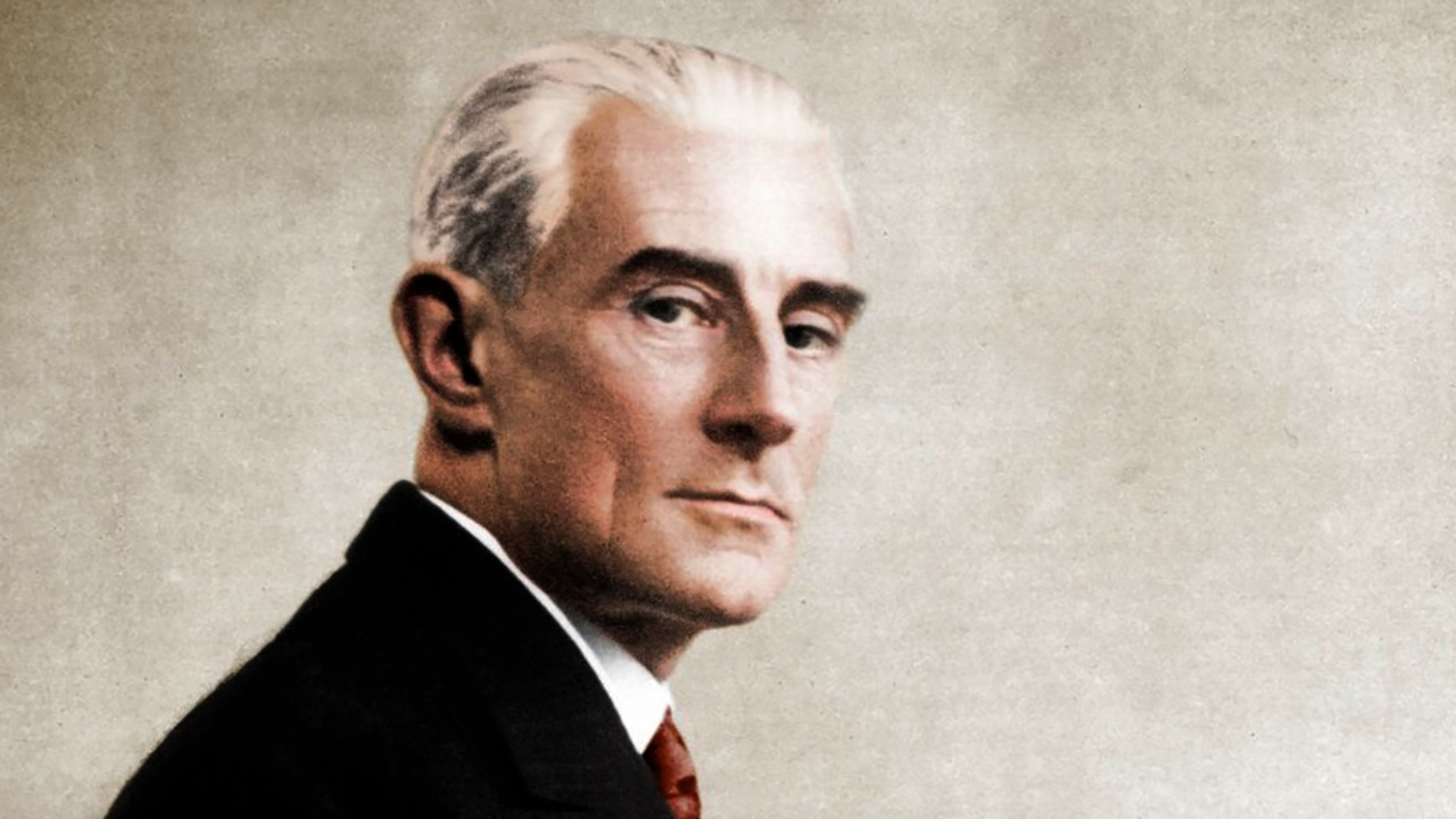

Peter Tantsits dans le rôle de Maurice Ravel, le 30.08.2025 à Saint-Jean-de-Luz pour la création de La Main gauche en version de concert

Peter Tantsits dans le rôle de Maurice Ravel, le 30.08.2025 à Saint-Jean-de-Luz pour la création de La Main gauche en version de concert

Je ne cherche toutefois pas à faire chanter mon personnage de Ravel de la manière dont il fait chanter sa musique. Je recherche bien davantage une vocalité qui traduit la disparation de la communicabilité qui imbibe le récit. Ce qui ne m’empêche pas d’emprunter à son œuvre, mais ce sont alors moins des citations que des catalyseurs de l’action scénique. Une scène reprend par exemple l’anecdote bien documentée de la Sonatine : un jour que Ravel joue sa Sonatine, il se perd dans sa forme cyclique. Dans un autre passage, Ravel évoque les oiseaux dans les tranchées de la Grande Guerre – et l’on ne peut alors pas s’empêcher de penser à ses Oiseaux tristes. Dans un contexte d’une narration théâtrale, opératique, j’ai trouvé pertinent d’avoir recours à sa propre musique, mais pas forcément de manière littérale, plutôt un peu cachée. De la même manière, comme son titre l’indique, l’ouvrage tout entier est sous tendu par le Concerto pour la main gauche, qui est sans doute la dernière grande œuvre de Ravel. Symboliquement, cette partition nous informe sur ce qui est en train de se passer.

Comment Jean Échenoz s’est-il impliqué dans le processus d’écriture ?

Je l’ai contacté dès que l’idée a germé dans mon esprit et il a tout de suite été enthousiaste. Dès le départ, il m’a laissé libre de disposer de son texte et de procéder selon mon projet. Je lui ai soumis les versions du livret au fur et à mesure, son retour a toujours été positif et bienveillant. C’est un grand amateur de musique, en particulier de jazz, et je crois qu’il a toujours été curieux de voir ce que ma musique pouvait apporter à son récit. D’ailleurs, c’est lui qui a trouvé le titre définitif de l’œuvre : la « main gauche », ici, ce n’est pas seulement celle du concerto, c’est sa propre main devenue gauche au point de ne plus parvenir à signer de son nom, ou à tracer les mots et les notes.

Béatrice Lachaussée, qui mettra l’opéra en scène pour sa reprise parisienne, a assisté à la création de la partition en format concert. Comment travaillez-vous avec elle ?

Accompagnée de Mathieu Crescence, qui s’occupe des costumes et de la vidéo, Béatrice a fait face très rapidement et avec une grande acuité aux défis et enjeux de l’œuvre. Elle a imaginé une réalisation captivante de la dramaturgie, au plus près des personnages et du texte.

Photos (de haut en bas) : © Franck Ferville / © Valentine Chauvin

Share