Valeur de X. Entretien avec Pierre-André Valade, chef d’orchestre.

Boulez 100, Entretien

Le 26 mars prochain à la Philharmonie de Paris, au cours d’un concert-conférence en dialogue avec le musicologue Claude Abromont, Pierre-André Valade dirigera Polyphonie X, œuvre de jeunesse de Pierre Boulez, désavouée par le compositeur dès sa création. Il évoque pour nous les enjeux de cette redécouverte.

Dans quel contexte nait Polyphonie X ? Dans quelle situation se trouve Pierre Boulez à l’époque et quel est son projet ?

La composition de Polyphonie X s’étale entre 1950 et 1951. Pierre Boulez a donc 25 ans quand il commence et 26 lors de la création de l’œuvre, au Festival de Donaueschingen, création qui déclenche un véritable scandale. Polyphonie X se situe ainsi entre deux œuvres majeures de la production du compositeur : la Deuxième Sonate pour piano et Le Marteau sans Maître. Nous sommes donc dans le Paris du début des années cinquante, dans le contexte de bouillonnement intellectuel de l’après-guerre. Boulez est alors en pleine exploration de nouvelles techniques musicales, notamment le sérialisme intégral, et cherche déjà à repousser les limites de la composition musicale, ce qu’il fera toute sa vie durant.

L’œuvre a été désavouée par Boulez lui-même : pourquoi ? Est-ce selon vous justifié et, sachant cela, pourquoi la reprendre ?

L’œuvre a été retirée par Boulez de son catalogue après sa première représentation. Le compositeur venait donc d’en entendre la création par l’Orchestre de la SWR de Baden-Baden, sous la direction de Hans Rosbaud, c’est-à-dire des musiciens parmi les meilleurs de l’époque. Avouons cependant que le niveau de virtuosité instrumentale pour la nouvelle musique n’avait alors aucun rapport avec celui que nous connaissons aujourd’hui : l’enregistrement réalisé immédiatement après la création témoigne du combat livré par les musiciens pour jouer cette partition d’une exigence bien au-delà du raisonnable face aux aptitudes de jeu de l’époque. Il est possible que ce paramètre ait pesé, parmi d’autres, dans la décision de Pierre Boulez de la retirer de son catalogue, mais cette décision a été prise avec, durant une grande partie de sa vie, l’idée d’y revenir, de la retravailler, comme il l’a fait pour nombre de ses œuvres. Cela ne s’est finalement jamais produit. Il n’empêche que dans cette œuvre transpire toute sa musique future et, s’il ne l’a pas retravaillée en tant que telle, il est évident que son écriture a nourri ses partitions ultérieures.

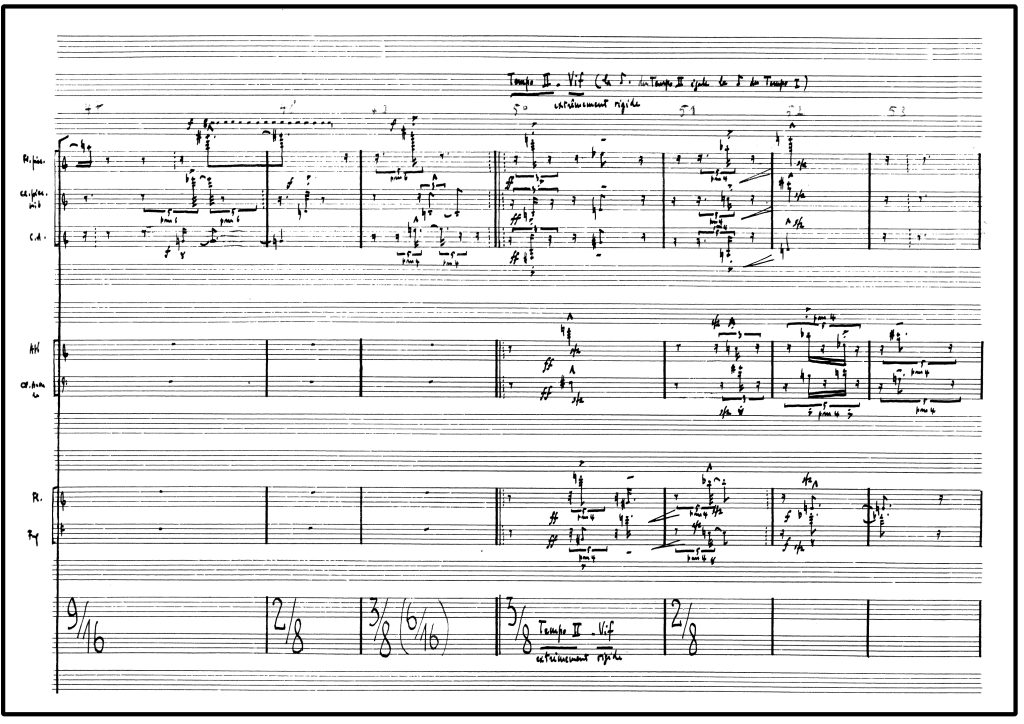

Extrait d’une page de la partition de Polyphonie X

Étant donné ce retrait, la programmation de cette œuvre dans le cadre d’un concert ordinaire peut légitimement susciter des interrogations. Pour autant, ce n’est pas ici un simple concert, et nous ne nous contentons pas de simplement reprendre la pièce : ce que nous réalisons ici avec Claude Abromont est bien un atelier où nous entrerons avec le musicologue dans les arcanes de l’œuvre. Nous étaierons sa présentation par des exemples sonores joués en direct par l’Ensemble intercontemporain et moi-même. Nous terminerons évidemment en jouant l’œuvre dans son intégralité. Nous sommes donc ici dans un cadre musicologique et historique, tout autant que musical, au sein duquel la programmation de Polyphonie X se conçoit pleinement. Elle constitue même un événement exceptionnel puisque nous proposons à notre public l’accès à cette œuvre méconnue du compositeur, en espérant convaincre et faire partager l’intensité de l’énergie créatrice qui régnait à Paris à cette époque et dont elle porte témoignage.

Quel regard portez-vous vous-même sur l’œuvre ?

Cette partition, écrite selon la technique du sérialisme intégral dont on pourrait craindre qu’elle ne donne une œuvre décharnée, est pourtant du pur Boulez : on y trouve des éléments d’écriture qui habitent nombre de ses œuvres futures, y compris les plus tardives. Si le compositeur édicte ici des règles strictes, il n’hésite pas à les plier à sa convenance, à les transgresser, et c’est cette transgression qui donne à l’œuvre son attrait et sa finesse.

Polyphonie X est constituée de trois parties.

La première représente presque la moitié de l’œuvre. Y alternent trois tempos différents (Modéré, Vif, et Lent) qui permutent entre eux, ponctués de ralentis et accélérés conférant à ce mouvement une certaine souplesse, une respiration. Plus courte, la seconde partie utilise aussi ces trois mêmes tempos principaux mais cette fois « nus » pratiquement sans fluctuations ni permutations. On va et on vient de l’un à l’autre avec une prédominance des Lent et Modéré, le tempo Vif n’y représentant que quatorze mesures. Pierre Boulez emploie ici des liens différents entre les instruments. Les groupes instrumentaux ne sont plus ceux du premier mouvement, mais il conserve cependant la même organisation des instruments sur la partition, et nous conservons donc, naturellement, la même organisation des instruments sur scène.

La troisième partie suit le seul tempo Vif. Bien que restant graphiquement fidèle aux identités des groupes d’instruments du premier mouvement, la partition croise les liens entre instruments dans des maillages encore différents de ceux des premier et second mouvements. Ce sont, entre autres, ces liens que symbolise dans le titre la lettre « X ». Si l’on doit dire « Polyphonie X » (la lettre X) et non pas « Polyphonie 10 », on pourrait aussi dire « Polyphonie croisée » me rappelait Claude Abromont au cours d’une récente conversation à propos de l’œuvre.

Découvrir Polyphonie X de Pierre Boulez

Photo © Ralf Brunner

Share