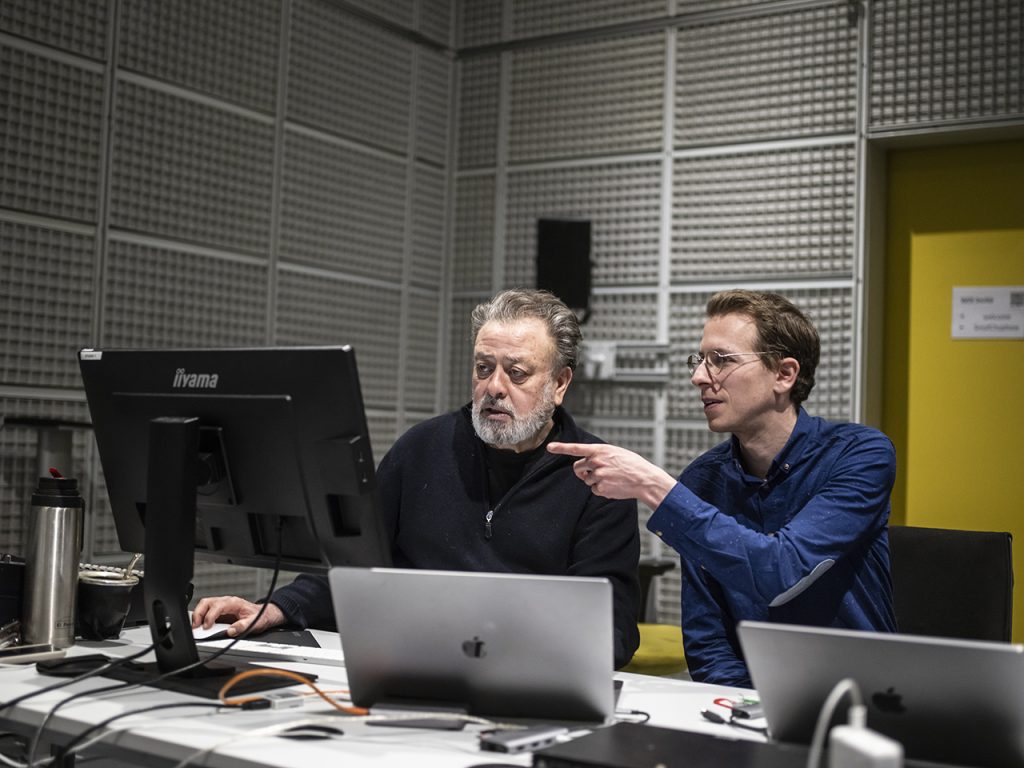

Ernst Lubitsch et nous. Entretien avec Martin Matalon et Oren Boneh, compositeurs.

Entretien

À 10 ans d’intervalle, Martin Matalon, Argentin installé à Paris et Oren Boneh, Israélo-Américain installé à Bruxelles, se sont chacun emparés d’un film muet d’une légende du cinéma, le réalisateur allemand Ernst Lubitsch : respectivement La Princesse aux huitres et Quand j’étais mort. Ils confrontent pour nous leurs approches respectives de cet exercice d’équilibriste dont on pourra découvrir le résultat le 20 février à la Cité de la musique.

Qu’est-ce qui vous attire dans la composition d’une musique pour un film muet ?

Martin Matalon : Travailler avec l’œuvre d’un autre, c’est vivre avec elle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui amène à s’approprier ses problématiques. Les jeux de narration dans le cinéma de Buñuel, par exemple, ou, dans le domaine littéraire, les formes de Borges, sidérantes de concision et liées à sa cécité. Ce rapport à l’autre stimule mon imagination et m’enrichit toujours. D’autre part, chaque film a ses enjeux propres, qui me confrontent à des situations que je n’aurais pas imaginées et me forcent à sortir de ma zone de confort. Pour La Princesse aux huitres de Lubitsch, par exemple, j’ai composé un fox-trot totalement échevelé et contagieux, que je n’aurais jamais pensé pouvoir écrire un jour.

Oren Boneh : J’adore observer les situations absurdes du quotidien. Nous faisons tant d’efforts pour tenter de garder le contrôle sur nos vies, pour en éliminer les arbitraires de l’univers : l’absurdité est ce qui survient lorsque l’arbitraire déchire la surface de cette maitrise illusoire. Mon pays d’adoption, la Belgique, est connu pour assumer les contrastes absurdes de la vie quotidienne : un fermier a ainsi accidentellement modifié la frontière franco-belge en déplaçant une pierre qui bloquait le passage de son tracteur, et une recette d’asperge a été publiée sous la forme d’un décret royal sur une loi de médecine. J’essaie de refléter ces contrastes absurdes dans ma musique en faisant s’affronter des caractères musicaux contrastés. Chaque caractère a son énergie gestuelle, kinétique, et sa couleur émotionnelle propre.

Dans les films muets comiques, dont Quand j’étais mort de Lubitsch, les absurdités du quotidien sont souvent au premier plan de l’intrigue. Les films muets devaient compenser l’absence de son par l’exagération des gestes visuels, générant souvent une comédie burlesque et des grimaces grotesques. Lorsque je regarde un film muet, je m’identifie très fortement aux particularismes, et souvent au ridicule, de chaque personnage.

Composer pour un film muet est pour moi une opportunité non seulement de mettre l’accent sur les contrastes absurdes qui y sont déjà présents, mais aussi de jouer avec la relation image/son : pour voir la manière dont notre perception des images change lorsqu’on leur applique certaines musiques, jusqu’à altérer l’expérience émotionnelle du film. Les films muets offrent comme une toile musicale vierge sur laquelle tout peut être imaginé

Fritz Lang : La princesse aux huîtres, 1919 © Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung

Quelle est votre philosophie générale dans l’approche de cet exercice ?

O.B. : Mon objectif principal est de focaliser l’attention de l’auditeur sur le film, et non de l’en distraire. Cela suppose de chercher l’essence de chaque personnage, tout à la fois sa nature caricaturale et les multiples couches de sa personnalité. Une approche possible implique un bruitage littéral exagéré, taillé sur mesure pour exprimer des événements physiques spécifiques. Je m’inspire notamment des courts métrages d’animation en stop-motion de Jan Švankmajer, dans lesquels des sons acoustiques comiques se joignent à des images surréelles pour générer un sens quasiment viscéral pour le spectateur/auditeur.

Une deuxième approche trouve sa source dans les films de David Lynch, qui crée le mystère en surimposant les textures musicales sombres d’Angelo Badalamenti à des images émotionnellement neutres, jouant ainsi avec les clichés du film noir. Cette approche est poussée au comble du ridicule par les vidéos virales de Seinpeaks, qui surimposent la musique iconique de Badalamendi pour Twin Peaks sur des scènes extraites de la sitcom des années 1990 Seinfeld : cette combinaison assumée transforme la comédie du quotidien en un suspense ostensiblement horrifique, jusqu’à l’absurde. Là encore, le comique exagéré de Lubitsch se prête à une telle approche.

La musique de film est parfois conçue pour jouer un rôle subliminal, pour nuancer les émotions du spectateur sans qu’il s’en aperçoive. Ces deux approches, par contraste, élèvent la musique au même plan de conscience que l’image, sans craindre de jouer avec les attentes du spectateur et même avec les clichés.

M.M. : Si je tiens bien entendu compte de certains éléments du film (comme le montage), je refuse toute forme d’illustration. C’est une solution de facilité, qui confère à la musique une fonction utilitaire peu intéressante. D’autre part, un ciné-concert doit aussi rester un concert, c’est-à-dire du spectacle vivant. Le tout est d’entretenir avec le film une forme de relation d’amitié, tout en gardant son indépendance. Trouver des points de rencontre, pour donner l’illusion d’être avec le film, même si ce n’est pas exactement le cas, et construire une véritable dramaturgie musicale parallèle, qui se tient par elle-même.

Plus concrètement, comment composez-vous ces musiques particulières ?

M.M. : Dans un premier temps, je procède à une analyse sommaire du film et du découpage des scènes. Puis, dans chaque scène, je cherche un ou plusieurs éléments susceptibles de déclencher la musique : la composition d’un plan, les clairs-obscurs d’une séquence, ou même un personnage qui donnerait par exemple son ton ou un rythme à la scène — cela reste très intuitif. Une fois ce déclencheur trouvé, je travaille l’idée musicale en faisant abstraction du film, puis j’y reviens et, en faisant ainsi des allers-retours entre la partition et le film, je synchronise les deux à l’aide de points de rencontre.

O.B. : Déconstruire l’univers d’un film en le visionnant à trois distances différentes s’avère très fructueux, surtout dans le cas de Lubitsch. D’abord, au plus près, c’est-à-dire les gestes individuels, les expressions faciales, et les gags : c’est le point d’entrée dans le style cinématographique de Lubitsch et le niveau auquel j’ai développé le vocabulaire musical et identifié les opportunités de bruitage. Ensuite, à un niveau intermédiaire, pour comprendre les trois principaux protagonistes – le mari rusé, l’épouse soupçonneuse, et la sorcière de belle-mère – et les conflits spécifiques qui animent l’intrigue. Enfin, en dézoomant complètement, on embrasse l’arche général du film, défait de ses détails idiomatiques (selon l’écrivain Kurt Vinnegut, c’est l’intrigue archétypale de « l’homme qui tombe dans un trou »), niveau auquel j’ai bâti la forme musicale et organisé les variations d’énergie.

Ces différents niveaux d’analyse sont mis au service de l’objectif plus vaste qu’est l’étayage de la profondeur émotionnelle du film. Lorsque l’on regarde le film en silence, l’imagerie de Lubitsch laisse un espace à la musique et à son pouvoir recontextualisant – le sourire soudain carnassier du mari, par exemple, peut être nuancé, au moyen de la partition, d’une couche de souffrance dissimulée. Il est de ma responsabilité d’approfondir ces personnages et de développer ma propre interprétation de leurs émotions et intentions, afin de les transmettre via la musique.

Comment articulez-vous justement forme musicale et forme filmique ?

M.M. : La grande forme s’articule à partir et au travers des petites formes, de l’enchaînement des miniatures. J’exploite et je mets en valeur les éléments de chaque scène, mais je les travaille aussi en complémentarité ou en opposition avec ceux des autres, au moyen notamment de trames intérieures : par exemple, pour accompagner les scènes industrielles de Metropolis de Fritz Lang, plusieurs techniques, parfois totalement différentes, peuvent évoquer l’idée d’une usine. On peut ainsi obtenir un même résultat avec des outils différents, ce qui permet de réinterpréter, au sein de chaque petite forme, une même idée et de ne pas tomber dans le piège du développement d’une même idée d’un bout à l’autre du film, qui alourdirait le discours, et de garder ainsi la fraicheur des idées musicales.

Martin, vous avez composé pour Metropolis de Fritz Lang, puis pour de nombreux films de Buñuel, mais aussi ceux de Chaplin et de Keaton… Et puis il y a ce (seul, à ce jour) film de Lubitsch : pourquoi ces choix et ce choix-là en particulier ?

M.M. : Pour les Buñuel, l’idée vient de moi. J’adore ce réalisateur et, connaissant bien sa filmographie, j’avais le sentiment que ces trois-là, en plus d’être les seuls à peu près muets, constituaient un triptyque cohérent. Concernant Metropolis, c’est Laurent Bayle, alors directeur de l’Ircam, qui m’a donné cette géniale opportunité. Le Keaton est également une commande de l’Ensemble Multilatérale, et les Chaplin sont nés d’une première commande de KDM, qui s’est transformée en une soirée complète, grâce à une commande de l’Ircam et du Centre Henri Pousseur, entre autres. Concernant La Princesse aux huitres, l’Ensemble Ars Nova m’avait passé commande d’une musique pour un film muet, et c’est mon manager et éditeur, aujourd’hui disparu, Frédéric Sarto qui m’a recommandé ce film. Je connaissais très mal Lubitsch, mais la proposition m’a plu tout de suite. D’abord parce que ce film est extrêmement musical, où sens où tout est rythmé : les idées et situations, jusqu’aux plus bizarres et fastueuses, s’enchaînent avec rapidité, tout semble en apesanteur, progressant avec esprit et légèreté. Certaines scènes et certains décors sont tout à fait chorégraphiques, réglés avec une précision hallucinante. Tous ces facteurs (le rythme, la dynamique, l’apesanteur, l’exactitude, la précision…) étaient pour moi autant de chemins musicaux possibles.

Fritz Lang : Metropolis, musique de Martin Matalon, Cité de la musique, 2011 © EIC

Et vous, Oren, quelle a été votre porte d’entrée musicale vers ce film ?

O.B. : En analysant le rythme du film, j’ai été frappé par le sentiment d’être en train de voir se déplier en parallèle de multiples intrigues imbriquées les unes dans les autres. Lubitsch fait fréquemment des allers-retours d’une scène à l’autre, par exemple, entre l’interminable partie d’échec du mari, d’une part, et d’autre part, sa belle-mère chez elle, l’attendant impatiemment. Ces articulations de décor et de personnage créent un rythme que l’on peut choisir d’accentuer ou de subvertir au moyen de la partition.

Au début du film, j’ai l’intention de suivre son rythme, en utilisant la musique pour attirer l’attention des spectateurs aux détails, aux briques élémentaires de l’action ; ces scènes favoriseront le bruitage, les gestes décousus, l’humour sauvage. À mesure que le film monte en puissance, la musique s’étirera pour maintenir la tension, et atteindre enfin son climax de folie.

On parle souvent de la « Lubitsch Touch » : avez-vous voulu la souligner ou la refléter dans votre musique et, en ce cas, comment ?

O.B. : Parmi les nombreuses tentatives pour définir la « Lubitsch Touch », ce qui me fascine dans son style est son attention aux détails – des détails minuscules mais essentiels, qui suggèrent un sens caché à une société qui en semble dépourvue. Lubitsch fait des choix narratifs audacieux pour mêler une forme de fraicheur à un sentiment d’inéluctable, si parfaitement intégrés que le spectateur peut ne pas s’en apercevoir. Ces petits détails ont été ma porte d’entrée dans le film, façonnant mon vocabulaire musical. À mes yeux, c’est à ce niveau granulaire que le film charrie un sens plus profond, et c’est sur ces détails que je veux attirer l’attention par ma musique.

Bien que la « Lubitsch Touch » soit souvent décrite en termes d’élégance et de charme, ce qui me fascine davantage est précisément la satire qu’il fait des manières très sophistiquées de ses personnages. Il ridiculise ses protagonistes issus des classes supérieures en les plongeant dans des situations farfelues.

Quel est le rôle de l’électronique dans la partition ?

O.B. : Scott Eyman, biographe de Lubitsch, écrit que ses films « ne se passent ni en Europe, ni en Amérique, mais en Lubitschland ». Quand je travaille avec l’électronique, je l’utilise pour nous aider à quitter notre monde et voyager ailleurs ; un univers imaginaire qui me fait oublier notre réalité quotidienne. Dans ce projet, l’électronique nous aide à nous rendre au Lubitschland.

Quelle place ménager au silence dans une telle musique ?

M.M. : Elle est fondamentale, même s’il n’est jamais évident de savoir où le placer. Avec le temps, j’ai établi une sorte de hiérarchie des silences : le silence fonctionnel (pour accompagner une transition scénique par exemple), le silence expressif (qui peut suggérer l’intimité ou une émotion), le silence structurel (une scène de silence imposé, pour installer délibérément un vide), le silence sémantique (il y a de la musique, mais qui agit comme un silence). Pour un long métrage, le silence est indispensable, sinon la musique devient assommante. La question se pose moins dans les courts, où l’on risque la chute de tension.

Photos © Franck Ferville

Share